ESTEBAN DE RUEDA, ESCULTOR DEL RETABLO 1. Vida y

Anuncio

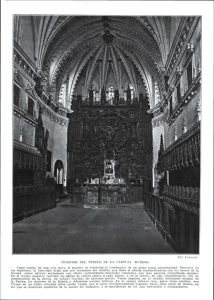

ESTEBAN DE RUEDA, ESCULTOR DEL RETABLO 1. Vida y obra de Esteban de Rueda. 1.1. La formación Esteban de Rueda, o Esteban Conejo de Rueda como en realidad se llamaba, nació en 1585 en Toro, en el seno de una familia no relacionada hasta entonces con el mundo del arte. Sus padres debieron de morir en la epidemia de peste que afectó a la ciudad durante los últimos años del XVI, dado que a finales de 1598 se declaraba huérfano. En noviembre de dicho año, cuando contaba 13 años, decidió entrar como aprendiz en el taller de Sebastián Ducete, movido por una innegable vocación profesional expresada en el contrato: porque está aficionado al dicho ofiçio descultor y lo quiere deprender. Sebastián Ducete era en ese momento el principal escultor de la ciudad. Miembro de una acreditada familia de entalladores locales, superó con creces el nivel alcanzado por su padre y otros familiares merced a una formación de estirpe juniana aprendida en Valladolid o en Zamora. Su arte entroncaba con el de Juan de Juni, atemperado por soluciones del manierismo internacional. El resultado fueron unas imágenes movidas merced a bruscos giros y ondulados contrappostos, que presentan en muchas ocasiones una emotividad desbordada. El naturalismo presente en el arte de Juni es empleado también por Ducete para caracterizar a sus personajes con rostros populares, de fácil asimilación por el espectador; aunque igualmente gusta de la idealización en imágenes de Vírgenes, virtudes o ángeles custodios. El contrato de aprendizaje se firmó por seis años, tiempo durante el cual Rueda debía aprender el oficio y adquirir la suficiente destreza para ganarse la vida como oficial de escultura. No conocemos cómo se desarrolló la enseñanza de Rueda, pero no sería muy distinta a la de tantos y tantos aprendices que se formaron durante la Edad Moderna. Los primeros años los emplearía en trabajos mecánicos dentro del taller, así como a la práctica del dibujo y del modelado del barro y la cera; para en los últimos ayudar a su maestro en aquellas actividades menos comprometidas del proceso escultórico. Los largos años pasados por el adolescente Rueda en casa de Sebastián Ducete, casado y sin hijos, así como la calidad artística que el maestro tuvo que vislumbrar desde muy pronto en su pupilo, provocaron el nacimiento de unos fuertes lazos de afecto que se concretarían años más tarde en una relación profesional y humana muy estrecha. Esteban de Rueda se convirtió en oficial de escultura en noviembre de 1604. La cercanía de su maestro, pero también la falta de respaldo económico para instalarse por su cuenta, le inclinarían a permanecer con él en concepto de oficial. Entre 1604 y 1609 Rueda trabajó a las órdenes de Ducete cobrando una soldada. A esa época pertenecen algunas obras singulares, como las imágenes de los retablos mayores del convento de Santa Sofía de Toro o de la parroquial de Benafarces, y algunos retablos de capillas privadas como el de San Andrés, encargado por la viuda de un escribano toresano para la iglesia del Sepulcro de Toro, hoy en la sacristía de la Colegial de dicha localidad, y el de San Ildefonso, encomienda de Engracia Ramos, miembro de una notable familia de Villalpando para su capilla funeraria de la iglesia de Santa María la Antigua, hoy en el templo de San Nicolás de dicha localidad. En todas ellas tuvo que participar Rueda en alguna medida, aunque ciertamente la composición y la poética general de las imágenes pertenecen sin duda alguna a Sebastián Ducete. 1.2. Dos maestros, un taller En torno a 1610 las relaciones entre maestro y discípulo se estrechan. Rueda casa con una prima lejana de Sebastián Ducete llamada Inés del Moral y éste decide recibirlo como maestro en el taller. Primero le hizo partícipe sólo de los encargos más relevantes, aquellos de retablos mayores como los de los Carmelitas Descalzos de Salamanca y Toro o de los Agustinos de Carbajales de Alba (Zamora). Posteriormente lo aceptará como su igual en el obrador, consintiendo su firma en prácticamente todos los contratos del taller, ya fueran grandes o pequeños. Se trata de un comportamiento extraño en el mundo artístico de ese momento. Lo habitual era la firma de una compañía entre dos o más maestros independientes, que se asociaban para acaparar mayor territorio o para enfrentarse con alguna obra de entidad. Aquí, por el contrario, son dos maestros que trabajan de tú a tú, en igualdad de condiciones, y utilizando los mismos modelos y diseños. Seguramente los lazos de afecto existentes entre ambos se soldaron cuando Rueda se casó con un familiar de Ducete; también se puede señalar como explicación a esta conducta la multiplicación de encargos provocados por la fama creciente del taller, capaz de ocupar sin problemas a dos maestros; pero seguramente fue el temor de Ducete a un Rueda autónomo -un temible competidor en el estrecho mercado artístico toresano- lo que lo convenció para tomarlo como socio en el taller. Tanto desde un punto de vista personal como profesional la segunda década del siglo XVII fue una época dorada para ambos maestros. No faltaba trabajo en un obrador que comenzaba a superar los estrechos límites locales con encargos llegados desde Burgos, Medina del Campo, Segovia, Valladolid y fundamentalmente Salamanca. Desde pronto, personajes de la nobleza se interesaron por su labor y les encargaron imágenes devocionales y retablos. Es el caso de los condes de Fuentesaúco, de Peñaranda de Bracamonte y de Alba de Aliste, quienes solicitan sus servicios para fabricar grandes retablos mayores en Toro, Peñaranda y Carbajales de Alba. Igualmente algunas de las órdenes religiosas más activas en ese momento, como los carmelitas y los jesuitas, les encomendaron el adorno de sus retablos. Así ocurre con los Carmelitas Descalzos de Salamanca y Toro, o con los Carmelitas Calzados de Medina del Campo; y es el caso de los jesuitas de Villagarcía de Campos (Valladolid), que les contrataron la imagen de San Francisco Javier con motivo de su beatificación ocurrida en 1619. Por otro lado, al joven Esteban de Rueda la vida parece sonreírle. La familia crece con la llegada de cinco hijos llamados Antonia, Isabel, Cristóbal, Tomasa y Antonio; al tiempo, dentro del taller su influencia es cada vez mayor, apreciándose una puesta al día de la poética manierista habitualmente usada por Sebastián Ducete, que evoluciona hacia el naturalismo. En esta etapa se contratan las imágenes de al menos seis retablos mayores de parroquiales y conventos en los que participó Rueda. Los primeros fueron los retablos de los Carmelitas Descalzos de Salamanca y Toro, desaparecidos durante Desamortización aunque se conservan algunas imágenes. Es el caso de la Virgen del Carmen del Museo Diocesano de Salamanca, figura que sigue un modelo previo de Sebastián Ducete para las Carmelitas Descalzas de Medina del Campo, pero con una mayor calidad patente en la finura con que se ha tallado el rostro idealizado de la Virgen y el atrevimiento de la figura del Niño, extremadamente inestable y movida. En 1612 los Maestros de Toro recibieron uno de los encargos que más trascendencia tendría en un futuro: los relieves del retablo mayor de Santiago de Tordehumos (Valladolid). Son un total de cuatro tableros solicitados por el ensamblador vallisoletano Diego Basoco, en los que los Maestros de Toro desarrollan una novedosa manera de mover los paños a base de pliegues muy afacetados y de apariencia dura. El origen de estos drapeados, que formaban fuertes contrastes de luces y sombras, está en Sebastián Ducete y 2 concretamente en una figura del Cristo a la columna de la cofradía de la Vera Cruz de Burgos, hoy en la iglesia de San Gil. Tras esta imagen, Ducete y Rueda entallaron una Inmaculada Concepción para la iglesia de Santa María de Villalar, donde los pliegues redondeados y previsibles de la escultura romanista se transformaron en otros alatonados y muy multiplicados, basados en los ángulos agudos y las líneas en zig-zag. Creación de Sebastián Ducete fue también un tipo de Ángel Custodio ampliamente requerido por los devotos. El modelo se tomó de la representación tradicional de Tobías y el Ángel, de forma que el Ángel agarra con la mano izquierda a un niño desnudo que representa el alma del fiel cristiano, mientras con la derecha sostiene una cruz o estandarte. Se crea, por tanto, una composición diagonal muy evidente que provoca cierta inestabilidad en unos seres asexuados de canon estilizado y rostro idealizado. Es el caso del Custodio de Santo Tomás Cantuariense de Toro, uno de los mejores de la serie, obra de Esteban de Rueda. Más importancia tienen las imágenes de Cristo Crucificado. Comenzó la serie con el Cristo realizado por ambos maestros en 1613 para las Carmelitas Descalzas de Segovia, hoy instalado en el remate de su retablo mayor; pero la obra maestra de Esteban de Rueda será un Cristo de la Agonía para los Carmelitas Descalzos de Toro que hoy guardan las Carmelitas de dicha localidad. Se trata de una figura muy moderna en cuanto al tratamiento de la anatomía, más fibrosa y adelgazada que las derivadas del arte de Sebastián Ducete, y con la característica “mirada celestial”, expresión de una intensa comunión con la divinidad. Además de estas obras realizadas todavía en vida de Sebastián Ducete, existieron otros contratos que Ducete no vería terminados. Me refiero a un retablo colateral para la parroquial de Villardondiego (Zamora), de ciertas imágenes para el retablo mayor de Morales del Vino (Zamora), de los tableros para el retablo mayor de los Carmelitas Calzados de Medina del Campo y, sobre todo, al retablo mayor de Peñaranda de Bracamonte. En unos casos la dificultad en los pagos, en otros las ampliaciones de los contratos y, en todos, los efectos de la larga enfermedad sufrida por Sebastián, impidieron su terminación en vida del maestro. Sin embargo, en el conjunto de las imágenes se aprecian los modos de éste, que tuvo que imponerlos en los modelos y dibujos preparatorios. En el verano de 1619 Sebastián Ducete comienza a sentirse mal y decide acudir al notario para arreglar cuentas con su socio y redactar testamento. El 11 de julio de dicho año Sebastián y su mujer Catalina Hernández de Matienzo firman una última voluntad conjunta en la que se dejaban todo el uno al otro y, cuando murieran ambos, al matrimonio formado por Rueda e Inés del Moral. Ducete tardó casi un año en morir. Una larga enfermedad que enfrió las relaciones del matrimonio lo consumió en abril de 1620. Antes del óbito Ducete redactó un codicilo, que no pudo firmar, en el que exigió se hiciese inventario de todos sus bienes, ante el más que probable próximo enfrentamiento entre Rueda y su mujer. En efecto, la viuda de Ducete casó en segundas nupcias y anuló el testamento. Rueda ante el temor de perder la herencia del difunto decidió exigir la formalización del inventario y partija de sus bienes. El nuevo matrimonio se opuso, lo que obligó a entablar un pleito que finalmente desembocó en un acuerdo entre las partes el 10 de octubre de 1621, formalizado ante el notario el 4 de mayo del año siguiente. 1.3. Esteban de Rueda, maestro independiente El acuerdo aclaraba el futuro profesional de Esteban de Rueda, quien heredaba todas las obras del difunto y recibía además una sustanciosa suma de reales. La consecuencia más inmediata fue la pronta realización del retablo de Peñaranda, que se asentó a lo largo de la segunda mitad de 1622. Desde julio hasta diciembre permaneció 3 Esteban de Rueda en la villa peñarandina supervisando los trabajos, que culminaron con el encargo de nuevas imágenes destinadas al adorno de lo plintos de los cuerpos superiores de la gran máquina barroca. Durante los primeros años el Rueda independiente se dedicó a finalizar aquellos trabajos comenzados en vida de Sebastián Ducete. El más señalado, como se ha dicho, fue el retablo de Peñaranda; pero hay que sumar igualmente las imágenes del retablo del convento de Santa Ana de los Carmelitas Calzados de Medina del Campo. La parte más significativa era un tablero de Santa Ana, la Virgen y el Niño que en la actualidad cuelga en el Santuario Nacional de la Gran Promesa de Valladolid. La obra ha sido destacada tradicionalmente por la naturalidad de una escena donde Santa Ana se dispone a abrazar a su nieto. La tensión habitual en las obras de Ducete se manifiesta en el movimiento que impulsa al Niño a dar un paso en el aire para dirigirse hacia los brazos de su abuela que se inclina hacia Él. También los pliegues, muy profundos y duros, pertenecen a los modos de Ducete, si bien la terminación del tablero tuvo que correr por cuenta de Rueda. Otras obras iniciadas en vida de Ducete fueron las imágenes de los Santos Padres y de San Juan Bautista de la parroquial de Morales del Vino (Zamora). Sabemos documentalmente que a la muerte de Ducete ya estaba terminado el San Juan y uno de los Padres, lo que indica que los modelos se realizaron en vida del maestro. Sin embargo la unidad estilística de todos ellos es tan manifiesta que parecen tallados en exclusiva por Esteban de Rueda. Diferente espíritu tienen algunas de las imágenes procedentes de un retablo colateral de Villardondiego (Zamora). Aunque la imagen titular de Santa Eulalia repite los ropajes de una Santa Ana de Casasola (Valladolid) realizada en 1612, el resto de las figuras responden a un espíritu novedoso propio del Rueda independiente. El San Miguel repite el tipo elaborado para Peñaranda, y el Ángel Custodio presenta una decidida actitud de marcha, similar a otras imágenes del retablo peñarandino. Mientras Rueda se encargaba de estas obras heredadas, contrataba otras imágenes en Toro y localidades cercanas. Es el caso de una Santa Teresa de Jesús de cuerpo entero que le solicitaron los Carmelitas Descalzos de Toro con motivo de la canonización de su fundadora en 1622. La escultura se adorna con un tratamiento de paños exquisito, al tiempo que rompe el perfil cerrado de la imagen mediante la diagonal que dibujan los brazos abiertos. El rostro refleja la mirada celestial habitual en Esteban de Rueda, indicativa de una intensa relación con la divinidad en el momento de recibir la inspiración divina. Una expresión similar tiene un San Francisco de tamaño natural, perteneciente al extinto convento de franciscanos de Alaejos (Valladolid), hoy en la iglesia de Santa María de dicha villa. También Tordesillas (Valladolid) contó con una obra de Esteban de Rueda. La Orden de San Juan de Jerusalén contaba con un convento de monjas en la localidad, que solicitaron al escultor una imponente imagen de San Juan Bautista para el retablo mayor de su capilla. Posiblemente tuvieran el mismo destino unos pequeños retablos adquiridos recientemente por el Museo Nacional de Escultura que representan el Bautismo de Cristo y la Decapitación del Bautista. Para Villavellid (Valladolid) Esteban de Rueda creará una de las obras que más fama le han aportado. El grupo de Santa Ana con la Virgen y el Niño deriva claramente del ejemplar del Santuario Nacional de la Gran Promesa de Valladolid, con la diferencia que aquí la tensión espiritual se ha atemperado. El Niño ya no se abalanza hacia su abuela, ni ésta se inclina para recogerlo entre sus brazos. Sin embargo, en su lugar, los semblantes se han hecho mucho más alegres y sinceros. Ambos, nieto y abuela, sonríen mientras la Madre medita sobre el destino de su Hijo. El rostro de la abuela es una de 4 las cumbres del arte de Esteban de Rueda. La cara aparece marcada por la vejez, afeada por unas profundas arrugas y una boca desdentada. Sin embargo, su abierta sonrisa la dota de vida y le confiere una sencillez que trasciende la dignidad habitual de las imágenes religiosas de ese momento. En la Mota del Marqués (Valladolid) Esteban de Rueda se ocupará de la escultura de los retablos de la parroquial de San Martín y de la ermita de Santa María de Castellanos. En San Martín, destaca el Cristo Crucificado, cúspide de la evolución experimentada por Rueda durante los años 20 del siglo XVII hacia unas anatomías cada vez más estilizadas. La sensación causada por el retablo de Peñaranda de Bracamonte, así como el decaimiento económico y demográfico de Toro inclinaron a Esteban de Rueda a volver su vista hacia una ciudad más dinámica, capaz de completar las oportunidades que el exiguo mercado toresano le brindaba. La localidad escogida fue Salamanca, donde se introdujo de la mano de su amigo Antonio González Ramiro, el ensamblador del retablo de Peñaranda. Éste lo escogerá en 1624 para realizar la mayor parte de la escultura del retablo mayor de la parroquia de San Martín de la ciudad del Tormes. La elección se produjo en pugna con algunos de los maestros más famosos de toda Castilla: Antonio de Riera, Antonio de Herrera Barnuevo y Alonso Carbonell, vecinos de Madrid; y Gregorio Fernández, de Valladolid. Lamentablemente el retablo pereció totalmente a causa de las llamas en el siglo XIX. La fama de Rueda en el mercado salmantino se acrecentó con la colocación de la imagen de la Asunción, titular de la Catedral Nueva. Entregada por el escultor en 1626 constituye una de sus últimas obras y es evidencia de la evolución del maestro hacia un estilo mucho más ponderado y sosegado en los años finales de su carrera. La frontalidad de la imagen y su estatismo, así como la pesadez de los ropajes, se han puesto como ejemplo de la creciente influencia ejercida por Gregorio Fernández. Sin embargo, el tipo empleado está muy lejos de las Inmaculadas repetidas una y otra vez por el gallego. Además, los niños de la peana y los que vuelan alrededor de la Virgen conceden al grupo una vivacidad y desenvoltura muy alejada de la rígida gravedad fernandina. No sólo las parroquias o el cabildo catedralicio pugnaban por una obra del toresano, también los conventos solicitaron sus servicios. En 1626 las Carmelitas Descalzas de Salamanca le encargaron una Virgen del Carmen y un busto de Santa Teresa que la muerte le impidió realizar. Sí se conserva en dicho convento, hoy trasladado a la cercana localidad de Cabrerizos del Monte, un San José y un San Juan Bautista, imágenes exquisitas de una elegancia poco corriente, exponentes de las perdidas figuras del retablo de San Martín, que supusieron una notable influencia sobre el escultor local Antonio de Paz. El último día de octubre de 1626, a la edad de 41 años, Esteban de Rueda redactó testamento en Toro. Le lloraron su mujer y sus cinco hijos todavía menores de edad. Ninguno de ellos se encaminó por la senda de la escultura. Se mandó enterrar en la iglesia de Santa Marina de Toro, en la tumba de su maestro y amigo Sebastián Ducete. 2. Los talleres escultóricos durante la Edad Moderna Los talleres artísticos de la Edad Moderna, como instituciones gremiales de origen medieval, sujetas a los reglamentos de las hermandades y autoridades públicas, poseían una estructura rígidamente jerarquizada en lo social o profesional y marcadamente mercantilista en el terreno artístico o productivo. Estos condicionantes gremiales serán en último extremo responsables de la escasa movilidad que se experimenta en su seno. Uno de sus efectos más evidente será la proliferación de sagas de artistas que emparentan entre ellos y acaparan gran parte de la producción artística de una localidad 5 o comarca. Es el caso de Sebastián Ducete, miembro de una antigua familia de entalladores que se remonta a un siglo atrás. Los miembros de esas poderosas parentelas locales no sólo contaban con un nombre reconocido por la clientela, sino con un taller heredado o, cuando menos, con un capital suficiente para hacer frente a las onerosas compras de materiales y adelantos de salarios. Por supuesto, no siempre fue así; entre los escultores españoles del siglo XVII se encuentran algunos hechos a sí mismos, caso de Gregorio Fernández en Valladolid, o de Manuel Pereira en Madrid; pero sí será lo más habitual en los centros secundarios, donde era difícil, por no decir imposible, la llegada de savia nueva. Condicionados, como estamos, por la moderna concepción del artista como individuo creador, se olvida a menudo el carácter comercial de los talleres artísticos de la Edad Moderna. El taller, antes que un centro de experimentación e innovación, como se concibe hoy en día el estudio del artista contemporáneo, era un negocio que atendía a numerosos condicionantes: gremiales, sociales, religiosos, económicos… De ahí la proliferación de compañías, traspasos y subarriendos de obras, así como de las variaciones de calidad notable dentro de la producción de un mismo taller, en atención al precio estipulado, o en función de la categoría social o de las inquietudes artísticas del comitente. Por ello, no debe extrañar un sistema de producción basado en el trabajo mecánico del oficial a partir de un modelo aportado por el maestro; una práctica habitual, conocida y aceptada por la clientela que sólo en contadas ocasiones exigía la participación directa del maestro. 2.1. La composición del taller: aprendices, oficiales y maestros. El taller lo integraban tres categorías de profesionales. El lugar más bajo de la pirámide lo formaban los aprendices, mozos que servían en casa del maestro sin cobrar un sueldo a cambio de una enseñanza generalmente de carácter práctico. Más arriba se situaban los oficiales, los cuales trabajaban a las órdenes del maestro en función de una soldada. En la cúspide se encontraba el maestro, al mismo tiempo patrono y artista, que se veía obligado a negociar los contratos con los clientes, buscar los modelos y organizar un método de trabajo capaz de sacar abundante obra al mercado. El aprendiz solía entrar en casa del maestro cuando contaba entre 13 y 15 años. Fruto de una vocación profesional o como una manera de aprender un oficio para ganarse la vida, estos mozos eran puestos por sus padres o tutores a las órdenes de un artista que se comprometía a enseñarle el oficio durante una serie de años, entre 2 y 6. Faltos de fuentes donde se describan las labores realizadas por el aprendiz, así como el sistema de enseñanza empleado por el maestro, es preciso acudir a los contratos conservados en los protocolos notariales o a los pleitos surgidos entre maestro y pupilo para intentar una reconstrucción fidedigna de la situación vivida por miles de aprendices del arte en la España del siglo XVII. Lamentablemente ambas fuentes son muy lacónicas respecto de las formas de enseñanza. En el primer tipo documental se repiten unos formulismos legales que concretaban el tiempo de aprendizaje, la obligación del maestro a proporcionarle comida, habitación, ropa y calzado, así como de enseñarle la profesión, pero sin especificar cómo lo iba a hacer. Por su parte, el aprendiz se comprometía a servirle en todo lo referente al oficio -en algunos casos se excluían expresamente los trabajos serviles en la casa, prueba de que se realizaban-, y a veces a entregarle algún dinero como pago de las conocimientos recibidos. Siempre se acordaba un plazo de tiempo determinado para el aprendizaje, momento en que el aprendiz se sometía a un examen ante dos maestros nombrados por cada parte, que le facultaba para trabajar como oficial. Más información proporcionan los pleitos habidos entre maestro y aprendiz. Gracias a esta documentación sabemos que durante los primeros años el joven se 6 familiarizaba con la vida del taller, ocupándose en aquellos trabajos mecánicos que le encargaba el maestro. Igualmente era el momento de iniciarse en el dibujo y el modelado, dado que después, en los años finales de su formación, estas prácticas quedaban relegadas a los días de fiesta o a las noches. En efecto, las pérdidas económicas sufridas por el maestro durante los primeros años de formación del aprendiz, así como el tiempo ocupado en enseñarle el oficio, quedaban ampliamente recompensadas en los últimos años, cuando el joven podía ejecutar las labores de un oficial barato que no cobraba un sueldo. Era entonces cuando el maestro delegaba cada vez mayor responsabilidad en el discípulo, hasta el punto de encomendarle algunas fases del complejo proceso escultórico. Muchos aprendices experimentados desbastaban y rebajaban los maderos, según los modelos de barro o cera diseñados previamente por el patrono. Igualmente estos pupilos aventajados serían los encargados aplicar las limas o escofinas para borrar las marcas de la gubia, mientras los más veteranos tendrían la posibilidad de ejecutar labores menores o decorativas como niños o paisajes. Los oficiales, por su parte, eran profesionales formados que se asentaban con un maestro a cambio de un sueldo. Son pocas las escrituras notariales donde se detalle el contrato de un oficial, señal de que éstas sólo se exigían cuando el oficial era desconocido para el maestro. Lo más habitual era el contrato de palabra, sin necesidad de pasar ante el notario. En el curso del análisis de las cartas de oficialía, muy escasas como ya se ha dicho, se constata la existencia de dos tipos: cartas de oficialesaprendices y cartas de oficiales. Las primeras afectaban a jóvenes mayores de 18 años que se ‘ponían’ con un maestro a cambio de un sueldo moderado con la finalidad de recibir ciertas enseñanzas sobre algún proceso del oficio desconocido para él. En las segundas ya no existía límite de edad, el sueldo era mayor, y el horario estaba bien especificado –de sol a sol-, sin que se contemplase la remuneración de los domingos y días de fiesta. Los oficiales de escultura se encargaban de desbastar las piezas y rebajarlas según los modelos aportados por el maestro. También les competía la elaboración de los adornos, niños, paisajes y animales intregrados en la composición. Por supuesto la talla y terminación de las partes menos comprometidas de las imágenes, como los ropajes o sus símbolos quedaba de su cuenta. En un taller bien organizado, con un sistema de modelos bien definidos, el maestro podía encomendar la realización completa de una figura a su oficial de confianza, siempre bajo su atenta supervisión. El maestro era, como se ha dicho, el alma mater del taller. El ascenso a dicha categoría, a diferencia de lo que ocurría en Andalucía, donde los gremios de artistas poseían unas ordenanzas sancionadas por los concejos, no se realizaba a partir de un examen. En la Meseta Norte cualquier oficial podía trabajar por su cuenta, contratar y vender obra. El tamiz, la criba que en último extremo seleccionaba quiénes pasaban al grado del maestro, era su competencia profesional y su capacidad económica. El oficio precisaba de unos gastos relevantes en materiales y sueldos que era necesario adelantar, sobre todo en una época de decadencia económica como la del siglo XVII donde los pagos se alargaban hasta el extremo. Para enfrentarse a una obra de relevancia, un retablo mayor, por ejemplo, el escultor necesitaba ser abonado para que el comitente confiase en él y para hacer frente a los adelantos de dinero. Igualmente necesitaba la participación de fiadores dispuestos a exponer su dinero asegurando la escritura. Por ello, lo más habitual es que el maestro surja en el seno de familias de artistas bien asentadas, después de haber heredado un taller en marcha o, al menos, con el apoyo de sus familiares. En el caso que nos ocupa, Sebastián Ducete pertenece a este tipo de personajes; no así Esteban de Rueda. En todo caso, hay que tener en cuenta que Rueda optó por quedarse en casa de su maestro, trabajando como su igual, en lugar de fundar 7 un taller independiente. Además, tras la muerte de Ducete acabó por heredar el obrador con toda su carga de trabajo. El maestro es al mismo tiempo empresario y artista. Como empresario debe ocuparse de buscar a los clientes, acudir a los concursos, buscar fiadores, comprar materiales, firmar los contratos ante el notario, etc. Como artista debe ocuparse del aporte de modelos así como de la organización del taller y de la planificación del proceso de trabajo con el fin de garantizar un nivel medio de calidad aceptable. Conocemos bien los miembros del taller de los Maestros de Toro en la segunda y tercera décadas del siglo XVII. En 1615 Sebastián Ducete y Esteban de Rueda ocupaban en el taller a tres oficiales, uno de ensamblaje y dos de escultura, que se completaban con uno o dos aprendices. En 1626, en su testamento, Rueda se acuerda de un aprendiz y de dos oficiales que trabajaban para él. 2.2. El proceso escultórico A la hora de realizar una obra concreta, ya fuera una imagen o un retablo con múltiples bultos redondos y relieves, el maestro concebía la intervención a partir generalmente de estampas o dibujos previos. Esto no era considerado en la época un descrédito, sino que resultaba norma común en todo tipo de actividades artísticas. Sobre esas estampas el maestro realizaba sus propios diseños adaptándose a las necesidades de espacio o los requerimientos del comitente. Una vez realizado el bosquejo se elaboraba un modelo en barro de pequeño tamaño, a partir del cual se ejecutaba uno definitivo de tamaño real. En este momento el artista se servía de otros modelos anteriores con el fin de concretar los rostros o solucionar el tratamiento de los ropajes. En no pocas ocasiones el comitente solicitaba la elaboración de una imagen según el original aportado por un escultor prestigioso. Se producía así el fascinante mundo de las influencias, cuando no de los plagios y repeticiones, testimonio elocuente de aquellos artistas definidores del gusto. Otras veces son los propios maestros quienes conscientemente se dejan influir por determinado colega, sabedores de su especial reconocimiento por la clientela. Una vez realizado el modelo en barro, el maestro encargaba a un oficial de ensamblaje propio o de un taller ajeno la formación de una pieza de madera. Si la figura iba a formar parte de un retablo se podía utilizar un tronco de árbol, que se excavaba por la parte de atrás y se le añadían piezas de madera por delante o los lados dependiendo de las necesidades de la composición. Si, por el contrario, la figura debía realizarse en bulto redondo a causa de su utilización como imagen procesional, era necesario crear un bloque de madera a partir del encolado de varios listones o tableros. En este caso, una vez terminada la obra, volvía a las manos del ensamblador que la abría a partir de alguna de las uniones del ensamblaje para excavarla y vaciarla por dentro. Antes de eso, algún aprendiz aventajado o un oficial habían rebotado o desbastado el leño. Tras ello el maestro o algún oficial trasladaban la forma al leño. Es la operación denominada talla o rebajado de la madera. Este proceso se podía realizar por medio de la talla directa o bien con la ayuda de un sistema de traslado mecánico de puntos, habitualmente el de las plomadas o el de los compases. El maestro conseguía así asegurarse la fiabilidad de la labor de sus oficiales, controlada en todo momento con mediciones precisas. Según las disposiciones de algunos contratos sabemos que las caras y manos se las reservaba el maestro, que en muchos casos sólo golpearía esa parte de las imágenes. En otras ocasiones los contratos especificaban que el maestro tallase la imagen titular de algún retablo. Debido a las diferencias de calidad existentes entre imágenes de la misma tipología y épocas similares procedentes del mismo taller, es posible señalar qué figuras fueron talladas directamente por el maestro y cuales por los oficiales. 8 Finalmente los aprendices u oficiales aplicaban las limas o escofinas sobre las imágenes, para eliminar las aristas producidas por el paso de la gubia sobre la madera. Quedaba entonces preparada la pieza para la recibir la policromía. 3. La escultura del retablo de Peñaranda de Bracamonte. Análisis estilístico. 3.1. El contrato de la escultura y su elaboración Diversas eran las maneras de alcanzar un contrato escultórico durante el siglo XVII. La más habitual en obras de gran tamaño, como eran los retablos mayores, era el concurso público, que ganaba aquel que comprometía una rebaja más alta. En otras ocasiones el encargo atendía a la elección directa del comitente. En este último extremo, tras los contactos iniciales, el maestro presentaba unos dibujos o modelos de barro o cera sobre los que el comitente pudiera realizar las precisiones convenientes. A partir de aquí se pasaba ante el notario para formalizar la escritura. En ella se reseñaba la obra a realizar, con aquellas disposiciones que el comitente tuviera a bien especificar (tipo de madera, número de figuras, disposición de adornos y tocados, uso de postizos, etc.). Se estipulaban asimismo los plazos de entrega y de pago. Para acordar el precio existían distintos métodos. Lo más frecuente era que el precio se fijase en la propia escritura. Se especificaban en ese momento diversas rebajas si no se cumplían los plazos de entrega, así como la inspección de dos peritos nombrados por las partes que examinarían el cumplimiento de la escritura e indicarían los defectos o incumplimientos. Un sistema comúnmente admitido era el pago de ciertas demasías o ayudas de costa si el comitente quedaba satisfecho con la obra o se comprobaba una ejecución por encima de lo exigido. Más raro era el sistema de contratación a tasación. En ese caso dos maestros nombrados por ambas partes estudiaban la obra y acordaban el pago de una determinada cantidad al escultor en función de su calidad. Los numerosos problemas provocados por esta modalidad, con recurrentes pleitos entre los comitentes y los maestros provocaron que la jerarquía eclesiástica acabase por rechazar esta fórmula que arruinaba a las parroquias. El contrato de la escultura del retablo de Peñaranda de Bracamonte se formalizó el 11 de junio de 1618. Mucho antes los Maestros de Toro habían apalabrado la obra con el concejo y el beneficiado de la iglesia. Al ser la capilla mayor patronato de los condes de Peñaranda se requirió su visto bueno para sustituir el antiguo retablo mayor por el nuevo, de forma que cuando el 17 de mayo de 1617 los escultores presentaron ante el regimiento y el cura el proyecto, las trazas estaban firmadas por el conde don Alonso de Bracamonte y Guzmán. Sorprendentemente en este precontrato no se encontraba presente Antonio González Ramiro, ensamblador de la misma. Éste aparece citado por primera vez el 7 de junio de 1618, cuando el mayordomo de la iglesia obtiene licencia del vicario general para dar a façer la obra del retablo de la dicha yglesia a Antonio González, ensamblador, situación que parece ocultar una inclinación mal disimulada del provisor a favor del artista, quejoso quizás de la entrada de artistas foráneos en el mercado diocesano. Inmediatamente después de obtenido el permiso se firmaron los contratos. Contrariamente a lo habitual, donde el ensamblador remataba el conjunto del retablo, y luego traspasaba las imágenes al escultor, aquí se realizan dos contratos. El mismo día 11 de junio de 1618 firmaron los escultores y el ensamblador. Primero lo hicieron Sebastián Ducete y Esteban de Rueda, quienes se comprometieron a terminar la obra en dos años y medio, de acuerdo con la traza firmada por el ensamblador. Después rubricó su asiento Antonio González Ramiro, quien también se obligó a terminar la obra en el mismo plazo. 9 La escultura se valoró en algo más de 1.500 ducados, cantidad notable para la época. Aunque las comparaciones siempre son odiosas y el número de imágenes y su tamaño nunca coinciden, puede ser de utilidad comparar esta cantidad con los precios pagados al mejor escultor del momento. Gregorio Fernández recibió por la escultura del retablo mayor de la parroquial de Nava del Rey, comenzado en 1614, 1.356 ducados. El mismo año apalabró las imágenes del de las Huelgas Reales de Valladolid por 1.430. En 1624 contrató la escultura de los retablos de San Miguel de Vitoria por 4.300 ducados y de la Catedral de Plasencia por 7.000. El plazo de terminación se estipuló en dos años y medio, por lo que la escultura debería haberse entregado en diciembre de 1620. A pesar de ello, las imágenes no se asentaron hasta la segunda mitad de 1622; año y medio de retraso que debe achacarse a la larga enfermedad de Sebastián Ducete y a la difícil situación vivida entre su viuda y Esteban de Rueda. Como se dice en el acuerdo firmado entre Catalina Hernández de Matienzo y Esteban de Rueda, a la muerte de Ducete, ocurrida en la primavera de 1620, el retablo no se había comenzado a tallar, aunque sí se había comprado la madera y muy probablemente ya estuvieran buscadas las estampas y elaborados los modelos. Posiblemente Rueda inició las labores de talla a principios de 1621. De hecho, en marzo de dicho año contrató por dos años a un oficial experimentado llamado Domingo de Neira. Éste fue sin duda uno de los colaboradores más fieles de Rueda en la talla de las imágenes. Para ese momento Antonio González Ramiro ya tenía que tener terminada la arquitectura del retablo. De hecho el 11 de septiembre de 1619 se acordaba policromar la custodia o sagrario del retablo que ya tenía rematado, y anunciaba la pronta finalización de todo el conjunto. Las imágenes se ejecutaron, por tanto, durante 1621 y los primeros meses de 1622, momento en que el taller de Esteban de Rueda se trasladó a Peñaranda para asentarlas en el retablo. El escultor permaneció en Peñaranda toda la segunda mitad del año 22. El 5 de julio aparece por primera vez en la documentación peñarandina, y desaparece a partir del 24 de diciembre, día que firma una ampliación del contrato del retablo. El afán decorativo de los comitentes les movió a encargar nuevos relieves para adornar con virtudes y santos los pedestales del segundo y tercer cuerpo del retablo y la custodia. Rueda se comprometió a asentar los añadidos en junio de 1623 a cambio de 1.100 reales. Según las condiciones del primer contrato las calles laterales se ocupaban con relieves, mientras que la central y las entrecalles lo hacían con imágenes de bulto. La custodia se alojaba en el primer cuerpo de la calle central, y se adornaba con un relieve de la Resurrección y las imágenes de San Ambrosio y San Agustín. Sobre las entrecalles laterales se dispusieron dos figuras de apóstoles sentados, misma postura empleada para las dos virtudes que remataban las entrecalles del tercer cuerpo. La cúspide del conjunto la formaba un relieve de Dios Padre, bajo el que se desarrollaba el calvario asentado sobre otro de la Trinidad. Cuando Rueda colocó las esculturas en 1622 prescindió del remate con el Dios Padre y las Virtudes. Tampoco se instalaron cuando se dispusieron los relieves de los zócalos y netos del segundo y tercer cuerpo, momento que se aprovecharía para asentar el relieve de la Trinidad que servía de base al Calvario. Lo otro permaneció sin ejecutarse hasta la muerte de Rueda, el cual en su testamento recordaba que la iglesia le debía todavía 750 ducados. Después de su óbito se hicieron dichas imágenes, que desmerecen respecto de la totalidad. Más tarde, en el siglo XVIII, con motivo del añadido de una Inmaculada, se varió la disposición del relieve de la Trinidad, que fue sustituido por dicha imagen, elevando significativamente las imágenes del Calvario. La Trinidad se colocó bajo el Dios Padre, que se enmarcó con adornos rococós. 10 3.2. Análisis estilístico El retablo, la obra maestra de Esteban de Rueda y una de las cúspides de la escultura barroca castellana, pereció pasto de las llamas en 1971. La destrucción fue completa y hoy sólo restan algunas fotografías para analizar la escultura. Este hecho nos impide comprobar la afirmación de Martín González, según la cual se apreciaban dos manos, una más torpe que bien pudiera corresponder a los añadidos de 1623 o a la participación, sin duda amplia, de ese oficial llamado Domingo de Neira, y otra más experimentada achacable a Rueda. Las imágenes de bulto, los doce apóstoles más el Calvario y San Miguel, eran las piezas más destacadas. Algo mayores que el natural, a excepción del San Miguel que era significativamente más grande, estas figuras constituían una completa galería de actitudes y rostros naturalistas que superaban con creces el afectado modo de representación manierista anteriormente utilizado en el taller de Toro. Enlazaban con algunas de las más monumentales imágenes creadas por estos maestros en el segundo lustro de la década de 1610 como el Ángel de la Guarda de la Trinidad de Toro, el San Juan Bautista del convento de San Juan de Jerusalén de Tordesillas, hoy de Carmelitas Descalzas, o del San Francisco Javier de Villagarcía de Campos; pero las aventajaban a todas en las actitudes declamatorias y la intensidad de sus gestos. La pericia técnica de Esteban de Rueda se detuvo en los ropajes, caracterizados por la abundancia de telas muy pesadas, recogidas en abollonados frunces, y movidas mediante profundísimos pliegues menos alatonados y multiplicados que los de Ducete. El resultado era una combinación de superficies lisas, a veces muy extensas, con otras ocupadas por voluminosos pliegues, que daban lugar a contrastes muy intensos de luces y sombras. Las posturas de las imágenes derivaban también de modelos anteriores del taller (retablo de San Andrés de Sebastián Ducete) o incluso contemporáneos (Santos Padres de Morales del Vino) pero adoptaban unas poses más atemperadas. Aunque se mantuvieron algunos giros violentos (San Pablo) y los balanceos característicos (San Miguel), muchas de las imágenes tomaban actitudes reflexivas mientras dirigían sus miradas hacia lo alto o hacia el suelo. A pesar de todo, a pesar de la pesadez de los ropajes y de los movimientos contenidos, las esculturas nunca caían en el estatismo o la rigidez; por el contrario, mantenían siempre un movimiento en potencia de extremidades avanzadas hacia el espectador que buscaba romper los perfiles compositivos cerrados y, sobre todo, una intensa vida interior reflejada en sus miradas encendidas. Igualmente naturalistas son los rostros. A excepción del San Miguel, para el que se usó un modelo anterior del taller, y del San Pablo, que retomaba la arrogancia y adustez propia de la escultura clasicista, el resto de los apóstoles adoptaban semblantes populares muy alejados de la idealización manierista. La mayoría presentaban caras adornadas con profundas arrugas, pómulos salientes y ojos hundidos. Las cabezas mostraban acusadas calvicies o peinados alborotados, bien de cabellos rizados que acompañaban al característico mechón central, bien de largas guedejas puntiagudas que se desarrollaban en todas direcciones. El naturalismo de estos rostros, producto de un voluntario acercamiento a la realidad, rayaba la vulgaridad (San Andrés, San Pedro…) y fueron muy estimados en el taller de Toro durante los años de actividad en solitario de Esteban de Rueda. Mención aparte merece el Calvario por los cambios que se aprecian en la tipología de las figuras. El Crucificado se acomoda al modelo más frontal creado por Esteban de Rueda en los últimos años de la década de 1610, cuyo prototipo sería el Crucificado del Calvario del retablo mayor de los Carmelitas Descalzos de Toro, hoy en 11 el convento de San José de la misma ciudad. A diferencia de aquel, aquí se aprecia una ligera evolución hacia un cuerpo más esbelto que culminará en el Cristo del retablo mayor de la iglesia de San Martín de la Mota del Marqués. El paño de pureza repite la solución adoptada para el Cristo de la agonía de los Carmelitas de Toro, atado con una cuerda para dejar visible una de las caderas, y no la más complicada empleada por Sebastián Ducete con un enorme nudo a la izquierda. La Dolorosa era una puesta al día del modelo empleado por Ducete en los lejanos años 90 del siglo XVI para la parroquial de San Martín de Pinilla de Toro. La diferencia estriba en las exageradas telas que cubrían a la Virgen, que parecían aplastarla bajo su peso y la ocultaban de la vista de los fieles para llorar más íntimamente su dolor. Este tipo fue el habitual de Esteban de Rueda en los años sucesivos, como declaran los ejemplos de la Mota del Marqués. Lamentablemente no podemos comparar la figura del San Juan Evangelista de Peñaranda con ninguna otra imagen anterior del taller de Toro, ya que todas aquellas presentes en los calvarios de los retablos han desaparecido. Los relieves se realizaron en dos etapas. Del mismo momento que las figuras de bulto eran los relieves de las entrecalles y del pedestal del primer cuerpo. En aquellas se representaron el Nacimiento, la Epifanía, la Circuncisión y la Huida a Egipto. El podium se llenó con los relieves de la Imposición de la Casulla a San Ildefonso, la Estigmatización de San Francisco, el Anuncio a los pastores y los Desposorios de la Virgen; mientras, los netos lo hacían con las figuras de los Evangelistas, un Ángel custodio y una Santa. En 1623 se tallaron los pedestales del segundo y tercer cuerpo, momento en que se añadieron una escena de la Anunciación, Virtudes y Santos de menor calidad que los tallados para el primer contrato. La inadecuada traza del retablo, octástilo y de planta recta, unificó la anchura de las calles laterales y las entrecalles. El resultado fue la excesiva verticalidad de los espacios reservados para los relieves. Rueda, con buen criterio, ocupó el tercio inferior con un paisaje tallado, sobre el cual se desarrollaban las escenas. De este modo redujo la altura de los encuadramientos que, a pesar de ello, siguieron siendo muy estrechos y condicionaron la composición de los relieves. Para paliar dicha falta de espacio Rueda recurrió a los fondos arquitectónicos y paisajísticos que permitían distribuir las figuras en el espacio o introducir algunas de ellas en la escena. Renunció también a la talla preciosista de plegados y detalles a la manera de su maestro, para adoptar un concepto más moderno de la escultura que valoraba sobre todo la claridad y verosimilitud del relato. El naturalismo se experimentó en rostros y actitudes, como era patente en el relieve de la Circuncisión, donde varias imágenes describen francas sonrisas. El resultado fue la superación de las dudas patentes en obras anteriores talladas en unión de Ducete, donde las figuras parecían levitar sin pisar el suelo o donde los fondos arquitectónicos eran empleados sólo a manera de telones escenográficos. 4. Otras obras de Rueda en Peñaranda La actividad de Esteban de Rueda en Peñaranda no se limitó a la elaboración de las imágenes del retablo. Durante su estancia en la villa recibió varios encargos, algunos de los cuales se salvaron del incendio. Uno de ellos es un Cristo a la columna, actualmente en una dependencia de la sacristía de la parroquial; las otras son dos imágenes de los Ladrones que acompañaban a Cristo en el Calvario, conservadas en la ermita; todas se pueden fechar en torno a 1622-3, años en que Rueda tuvo un más estrecho contacto con Peñaranda. Además, se conserva un San Francisco muy deteriorado al que le falta el brazo izquierdo y tiene suelta la cabeza. Rescatado del hueco que queda entre las bóvedas de la sacristía -una de las pocas dependencias de la iglesia que no sufrió el azote de las llamas- y el tejado, espera una necesaria 12 restauración para apreciar convenientemente los valores que atesora. Las imágenes de Dimas y Gestas acompañaban en 1941 al Cristo del Humilladero, que se guardaba en la capilla del Baptisterio, en el sotacoro de la iglesia parroquial. En penosas condiciones de conservación -habían perdido gran parte de la policromía y presentaban numerosas faltas en brazos y piernas- fueron restaurados en dicha fecha por don Claudio Coll. De tamaño algo menor que el natural, impresionan por su sincero naturalismo, rayano en la vulgaridad, y su moderno expresivismo. Las forzadas posturas de las figuras, extraídas de grabados, son la disculpa ideal para detenerse en unas anatomías muy acusadas, que transmiten, sin lugar para el idealismo, la tensión espiritual propia de los personajes. Los rostros son reflejo del alma de cada uno, pero sin caer en las simplistas caricaturas tan en boga en el momento. El resultado son dos imágenes geniales que sobrepasan en su veracidad todo lo que por esas fechas se hacía en Castilla y que, en su fealdad, resultan de una asombrosa modernidad. La figura del Cristo a la columna parte de unos postulados totalmente diferentes. Esteban de Rueda abandona los giros pronunciados y la tensión que hemos visto en los modelos de Sebastián Ducete, para atender las recomendaciones de los teóricos del momento, que reclamaban representar a Cristo con la mansedumbre y aceptación del tormento propias del Hijo de Dios. El cuerpo está menos tensionado que el de los Ladrones y resulta de un modelado más elegante. Se abandona la anatomía hinchada de los Ladrones y se adopta una cierta dureza y fibrosidad características en el maestro. Un ligero patetismo queda reflejado en la espalda macerada por los golpes y en el huesudo y descarnado rostro de Cristo, que mira hacia lo alto implorando compasión. La tipología de este semblante deriva de la utilizada en el Crucifijo del retablo mayor de Nuestra Señora del Carmen de Toro, hoy en la clausura del convento de San José de la misma ciudad, y semeja la de los Ladrones. Igual que en estos, la participación del taller –posiblemente de ese oficial llamado Domingo de Neira- parece evidente. El Cristo a la columna presenta un tratamiento de los cabellos más estereotipado, a base de guedejas onduladas, y un paño de pureza escasamente trabajado al que le han serrado el nudo. El modelo escogido fue el de Gregorio Fernández, si bien no se copia miméticamente sino que se introducen elementos propios. La postura es más sosegada, la inclinación del torso menor y la disposición de las piernas contraria a la del tipo fernandino. El resultado es una figura de menor intensidad religiosa que las de Fernández, sin ese abatimiento físico que el gallego logra de manera magistral. 5. Significación de la obra de Sebastián Ducete y Esteban de Rueda Cambiantes han sido las interpretaciones sobre la obra de Sebastián Ducete y Esteban de Rueda en la historiografía del último siglo. El primero en realizar un juicio fue Manuel Gómez Moreno quien, hace cien años y movido por el entusiasmo, llegó a proponer que ese anónimo maestro que trabajó en el entorno de la ciudad de Toro durante las décadas que flanquearon el 1600 hubiera podido ser el maestro del mismísimo Gregorio Fernández. Tuvieron que pasar más de cincuenta años para que su hija María Elena Gómez-Moreno, conocedora a partir de la publicación del contrato del retablo de Peñaranda de Bracamonte de las dos personalidades que se ocultaban bajo la calificación del anónimo maestro de Toro, apreciase en el arte de ambos unas soluciones distintas a lo desarrollado coetáneamente en Valladolid por Gregorio Fernández. En 1971, precisamente el año en que pereció pasto de las llamas el retablo peñarandino, Juan José Martín González principió un catálogo de sus obras y relacionó el arte de ambos escultores con el de Gregorio Fernández, considerándolos como sus seguidores más tempranos. Sería José Ramón Nieto González el encargado de desligar a Sebastián Ducete de Gregorio Fernández y de vincularlo al arte de Juan de Juni. En este 13 mismo sentido un artículo suyo, escrito en colaboración con Antonio Casaseca, permitió conocer la autoría exclusiva del retablo de Peñaranda por parte de Rueda. Tras este hallazgo la crítica varió notablemente la consideración de ambos maestros. Mientras en un primer momento se estimaba a Sebastián Ducete como el principal de los dos –no en vano provenía de una acreditada familia de escultores locales y era el de más edad-, una vez conocida dicha noticia se consideró a Sebastián Ducete un manierista anclado en el pasado, que había sido superado de largo por un discípulo receptivo del naturalismo del primer barroco, conocedor, además, del arte de Gregorio Fernández. Sobre ello abundaron algunas noticias documentales e igualmente ciertas atribuciones erróneas. A partir de un contrato no cumplido se le adjudicaron las imágenes del retablo de Tagarabuena, localidad cercana a Toro, que siguen de cerca los modelos del gallego. Igualmente se le atribuyeron varias figuras de las Carmelitas Descalzas de Salamanca, también deudoras del arte de Fernández, aunque ahora sabemos que no pudo entregarlas al sorprenderle la muerte. En la actualidad, después de los expurgos realizados en su catálogo, así como merced al conocimiento mayor del arte de Ducete y de las fechas de algunas de sus obras fundamentales, es necesario replantearse la significación de los Maestros de Toro en el conjunto de la escultura castellana en el tránsito del Manierismo al Barroco. A grandes rasgos, el desarrollo de la escultura castellana en las últimas décadas del siglo XVI se puede resumir en tres corrientes. La más poderosa e influyente es la denominada romanista, surgida a partir de las propuestas de Gaspar Becerra y Pedro López de Gámiz, con la participación decisiva de Juan de Anchieta, cuya área de influencia se extendió al norte de Valladolid, básicamente en Burgos y la zona vasconavarro-riojana. La segunda se formó a partir del arte de Juan de Juni, maestro que en su última etapa creadora acogerá con entusiasmo las particularidades romanistas. Esta vía con abundantes seguidores en Valladolid, como atestiguan figuras de la talla de Francisco de la Maza, fue desarrollada por los dos principales talleres locales a finales del XVI, el de Adrián Álvarez y el de Esteban Jordán, deudores en gran medida del último Juni. Esta propuesta juniana encontró en las provincias meridionales del antiguo Reino de León, fundamentalmente en Zamora, un notable desarrollo de la mano de Juan de Montejo. Este escultor de origen salmantino, formado bajo el influjo de Lucas Mitata, al contrario de lo ocurrido en Valladolid, no abandonó nunca la tensión juniana de las imágenes, siempre movidas y nerviosas. La tercera vía se desarrolló en el entorno de la Corte, fundamentalmente en Madrid y Toledo. Allí Pompeyo Leoni y maestros nacionales como Juan Bautista Monegro pusieron en práctica un manierismo idealizado y elegante no exento de preocupación por lo concreto y la caracterización fisonómica. La ciudad donde se aglutinaron estas tres corrientes, fue la Valladolid de principios del siglo XVII. A las influencias de Juni y Becerra, presentes en maestros como Francisco Rincón, se sumó la de Pompeyo Leoni, cuyo taller se trasladó hasta la ciudad del Pisuerga con la Corte en 1601. El fruto más granado de dicha simbiosis, una vez desaparecido Rincón en 1608, fue Gregorio Fernández. Éste protagonizó una lenta evolución desde un inicial manierismo de progenie cortesana, salpicado por la dignidad en las formas y los semblantes del romanismo de la Meseta Norte, hasta un naturalismo nunca radical, siempre sosegado, producto de las enseñanzas de Rincón y del propio Leoni. En Toro, sin embargo, la evolución fue más lineal y sencilla. A partir de las formas junianas, aprendidas por Sebastián Ducete en Valladolid o Zamora, edulcoradas por la gracia y la elegancia del manierismo internacional, se produjo una evolución hacia el primer naturalismo barroco. Sin la influencia moderadora del manierismo cortesano, el naturalismo del taller de Toro fue mucho más agresivo, a veces incluso 14 brutal, como en el caso de los Ladrones de Peñaranda. Lejos de las doctrinas que expresaban el necesario sometimiento de la naturaleza a la razón, los Maestros de Toro dieron lugar a imágenes profundamente sinceras y emotivas, caracterizadas por los rostros dolientes y las torsiones corporales. Algunos semblantes parecen tomados del natural, enjutos y afeados, para provocar la empatía del espectador. Incluso, como elemento verdaderamente original y único en el conjunto de la plástica española de ese momento, se desarrollan francas sonrisas, expresión de una alegría de vivir muy alejada de la digna gravedad de la escultura coetánea. En conclusión, ambas propuestas, la de Gregorio Fernández en Valladolid y la de Sebastián Ducete y Esteban de Rueda en Toro, fueron igualmente válidas para alcanzar el naturalismo. El destino final era el mismo, las sendas recorridas distintas. La temprana muerte de Esteban de Rueda en 1626, cuando sólo contaba 41 años, y el talento de Fernández para organizar un taller capaz responder a numerosos encargos sin merma aparente en la calidad -sumado su acierto a la hora de expresar el hecho religioso- provocaron el triunfo incontestable del gallego. 15