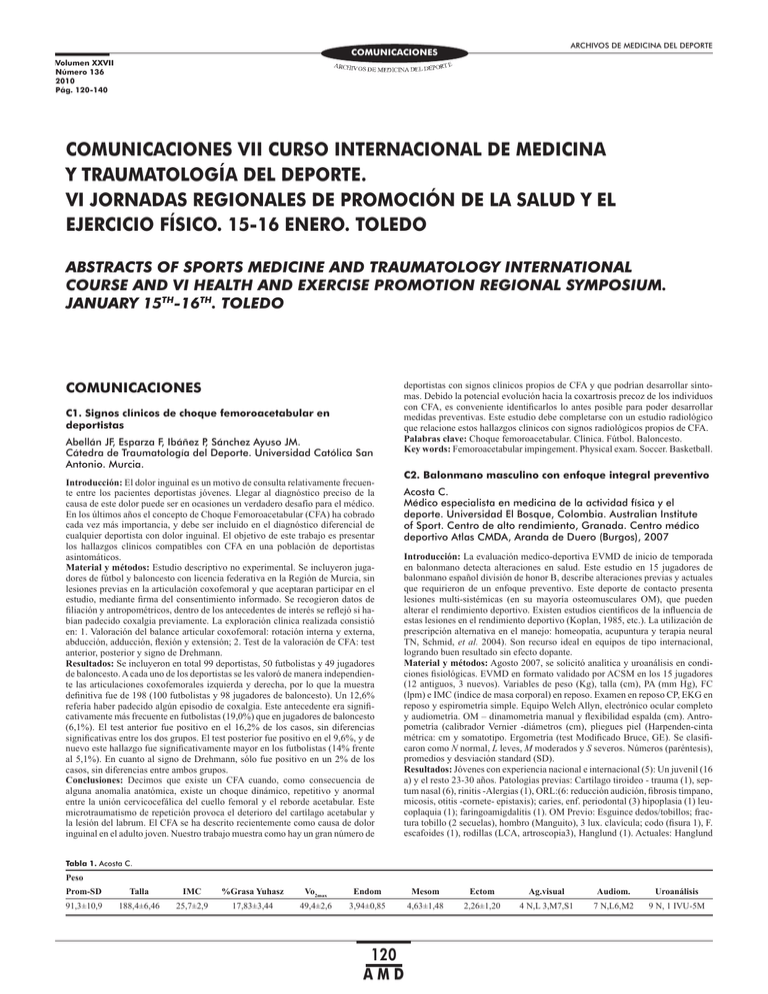

http://femede.es/documentos/Comunicaciones_120_136.pdf

Anuncio