Relación existente entre - Universidad Central del Ecuador

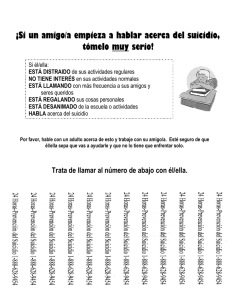

Anuncio