Historia del cuidado y del papel de la enfermería durante la Guerra

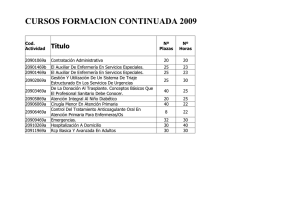

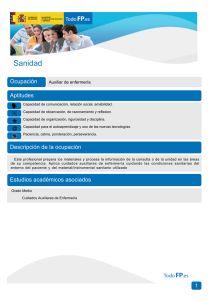

Anuncio