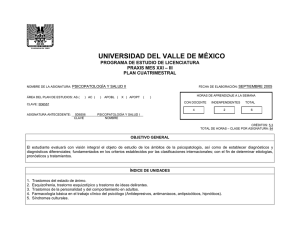

Psiquiatría

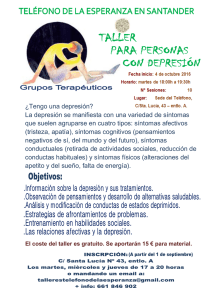

Anuncio