Programa de Detección Precoz del Suicidio en Atención Primaria en

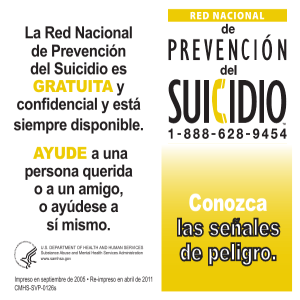

Anuncio