BENEFICENCIA Y «CUESTIÓN SOCIAL»: UNA CONTAMINACIÓN

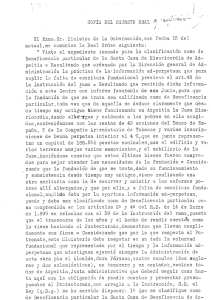

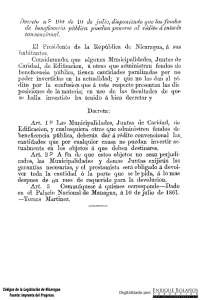

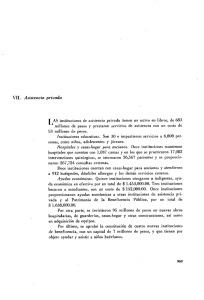

Anuncio