POLINA PDF - Carlos Escobar

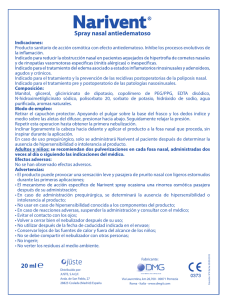

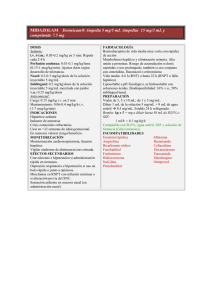

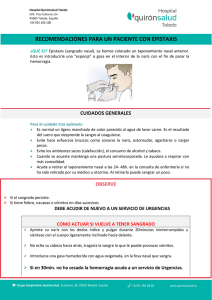

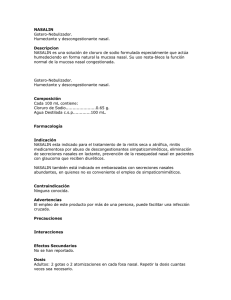

Anuncio