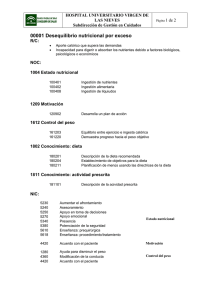

protocolo para el manejo nutricional con dieta cetogénica en niños

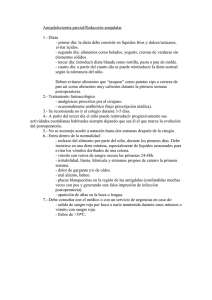

Anuncio