Volumen 24 Nº1 - Sociedad Venezolana de Medicina Interna

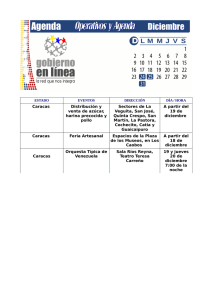

Anuncio