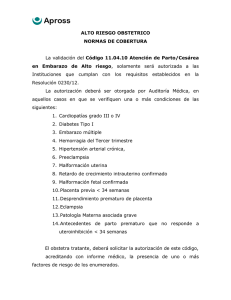

INDICACIONES DE CESÁREA EN EL HOSPITAL BERTHA

Anuncio