Revista ABA 77-1-2013.indd - Asociación Bioquímica Argentina

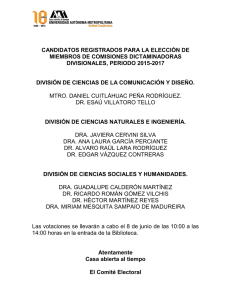

Anuncio