Guía de Recomendaciones Clínicas Depresión

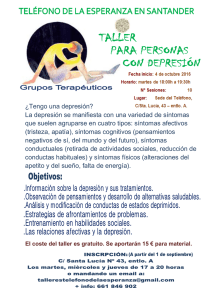

Anuncio