Buena Salud Abril 2010 - Colegio de Medicos Cirujanos Costa Rica

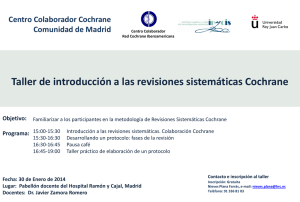

Anuncio