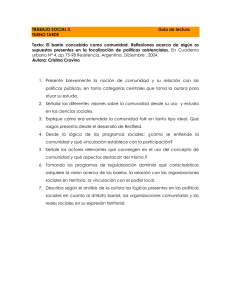

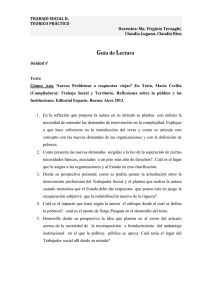

RESUMEN El presente trabajo se lo ha realizado a través del

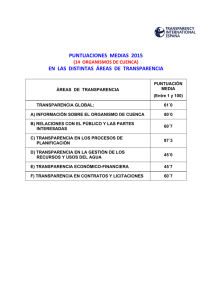

Anuncio