Cuerpo humano - Unidad Académica de Bioética

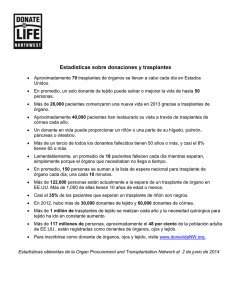

Anuncio