Manuscrito para Enfermería Clínica LA CONSULTA DE TERAPIA

Anuncio

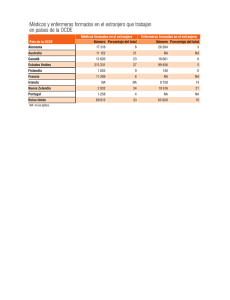

*1ª página Manuscrito para Enfermería Clínica LA CONSULTA DE TERAPIA ANTITROMBÓTICA: PROGRESANDO HACIA LA ENFERMERIA DE PRACTICA AVANZADA Adolfo Romero Ruiz Gema Parrado Borrego José Rodríguez González Isabel S. Caparrós Miranda Mª Isabel Vargas Lirio Primitiva Ortiz Fernández Dirección para correspondencia Adolfo Romero Ruiz Consulta de terapia antitrombótica UGC Hematología Hospital Universitario Virgen de la Victoria Campus de Teatinos s/n MALAGA *Manuscrito (anónimo) RESUMEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 En la actualidad, en nuestro país, alrededor de un millón de personas reciben anticoagulación oral. El fármaco más empleado es el acenocumarol, que requiere de controles de coagulación para constatar que el paciente se encuentra dentro de su rango terapéutico. Los pacientes suelen empezar este tratamiento en una consulta hospitalaria y, cuando se encuentran estabilizados, son derivados a Atención Primaria (AP), donde son seguidos por sus enfermeras comunitarias. La práctica habitual es que estas enfermeras asuman los cambios de dosis cuando los pacientes están fuera de rango; no obstante este aspecto no es realizado por las enfermeras hospitalarias a pesar de disponer suficiente experiencia y conocimientos para un adecuado manejo de este tipo de pacientes. En la UGC de hematología del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga se ha implantado un modelo de Enfermería de Práctica Avanzada que incluye diversos aspectos de la atención y cuidados a los pacientes en terapia antitrombótica, entre los que se encuentran la dosificación de su tratamiento siguiendo un catálogo de rangos terapéuticos y diagnósticos. QUE SE CONOCE La terapia anticoagulante está ampliamente extendida. Las causas más habituales son la fibrilación auricular, las prótesis valvulares y la prevención de trombosis. El control hospitalario suele realizarse en consultas ad-hoc, con un médico hematólogo y enfermeras, que a lo sumo dosifican a los pacientes dentro de rango terapéutico. Mantener a los pacientes dentro de rango supone una mayor seguridad y efectividad del tratamiento. QUE SE APORTA Un nuevo abordaje del seguimiento mediante la realización de valoración enfermera inicial, educación sanitaria reglada, generación de informes de cuidados al alta y dosificación por parte de las enfermeras de la consulta de pacientes fuera de rango generando una nueva denominación de la consulta: consulta de terapia antitrombótica. PALABRAS CLAVE ANTICOAGULACION ORAL, RANGO TERAPEUTICO, ENFERMERA DE PRACTICA AVANZADA, INTRODUCCIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 Se considera que actualmente existen casi un millón de pacientes en tratamiento anticoagulante oral (TAO) en todo el territorio nacional (1). Las indicaciones para esta terapia son la prevención de eventos trombóticos en la Fibrilación Auricular (FA) y cardiopatía isquémica, en los pacientes portadores de prótesis valvulares cardíacas y en pacientes con episodios previos de trombosis (como trombosis venosa profunda o trombo embolismo pulmonar) (2,3). El objetivo del tratamiento con anticoagulantes orales es alargar el tiempo de coagulación, hasta un intervalo eficaz y seguro (rango terapéutico), en el que se evita la aparición de trombos sin provocar riesgo de hemorragia. En personas no anticoaguladas el índice de razón normalizada internacional (INR), es cercano o igual a 1. El INR ideal para cada paciente anticoagulado puede variar, fijándose por lo común rangos entre 2 y 3, o ligeramente superiores, de forma individual, atendiendo a las características de cada individuo y la causa del tratamiento. Si el INR es inferior al rango terapéutico, el efecto anticoagulante es insuficiente; y, a la inversa, si es muy superior, existe riesgo aumentado de hemorragia. Las enfermeras son responsables de los cuidados de estos pacientes tanto en el ámbito de los cuidados en atención primaria como hospitalarios, con el objetivo último de la capacitación y control del proceso, del paciente y de su enfermedad. En tratamientos complejos como es el caso que nos ocupa, la valoración de la capacidad de cumplimiento, afrontamiento, y conocimientos sobre los signos síntomas de alarma de complicaciones, son de vital importancia para garantizar la seguridad de los pacientes y los resultados de salud esperados (4). El estudio FIATE (Informe de situación del Paciente Anticoagulado en España) refleja que el 4,4 por ciento de la población de más de 40 años tiene fibrilación auricular, porcentaje que sube al 17,7 por ciento si nos referimos a personas de más de 80 años, de las cuales cerca del 80 por ciento reciben un tratamiento anticoagulante. El mismo informe manifiesta que uno de cada tres pacientes con FA no está bien controlado (1). Las especiales características de estos pacientes los hacen susceptibles de ser seguidos por enfermeras, ya que se trata de pacientes crónicos, habitualmente pluripatológicos, que toman un tratamiento muchas veces de por vida que los convierte en candidatos para sufrir un manejo inefectivo del régimen terapéutico; se ha informado de que la gran mayoría de los usuarios tienen un déficit de conocimientos o conocimientos parciales respecto al régimen terapéutico del TAO (5). En los últimos años la estandarización en la medición del tiempo de protrombina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 (cociente normalizado internacional, INR), el uso de rangos terapéuticos más bajos para las distintas indicaciones (menos frecuencia de complicaciones hemorrágicas), el aumento de las indicaciones del TAO y la aparición de analizadores de coagulación portátiles, ha hecho que determinados pacientes con este tratamiento se comiencen a controlar desde los equipos de atención primaria, con las ventajas de una mayor accesibilidad y una atención integral del paciente. Esto es una realidad en algunos países de nuestro entorno, en los que son enfermeras las que gestionan el control de estos pacientes debido sobre todo a criterios de coste efectividad, lo que conduce a redefinir ciertos roles, por lo que es preciso adaptar su papel al de Enfermera de Práctica Avanzada (EPA)(2). Desde hace 20 años se viene produciendo un incremento importante en el número de enfermeras con roles de práctica avanzados. Para optimizar el cuidado de paciente y minimizar la frustración, es importante que las enfermeras que ejercen estos roles, dispongan de la solvencia clínica y académica adecuada (7). La EPA se caracteriza por ofrecer un nivel asistencial que maximiza la utilización de competencias especializadas y de conocimiento enfermero a fin de responder a las necesidades de los clientes en el dominio de la salud. Esta práctica avanzada es ya un hecho en países como Reino Unido, Irlanda. Estados Unidos y Canadá por citar algunos ejemplos del entorno anglosajón o México en el ámbito latinoamericano (8). El Consejo Internacional de Enfermeras definió la EPA como “una enfermera especialista que ha adquirido la base de conocimientos de experto, las capacidades de adopción de decisiones complejas y las competencias clínicas necesarias para el ejercicio profesional ampliado cuyas características vienen dadas por el contexto o el país en el que la enfermera está acreditada para ejercer. Como nivel de entrada se recomienda un título de posgrado de nivel medio universitario (9)”. La experiencia descrita en este artículo ha tenido lugar en la Unidad de Gestión Clínica de hematología del Hospital Universitario Virgen de la Victoria (Málaga) y dio su primer paso en 2011, asumiendo las enfermeras de la consulta de TAO la dosificación de pacientes en rango, y ha culminado durante el mes de noviembre de 2013, incorporando a su cartera de servicios un amplio grupo de pacientes fuera de rango previamente dosificados por el hematólogo. DESARROLLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 Hasta la adopción de la nueva sistemática de trabajo, la consulta está conformada por una plantilla fija de un hematólogo y cuatro enfermeras, que atienden a una media de 135 pacientes por día, en turno de mañana en el que se realiza la toma de muestras, el control analítico, una entrevista clínica y la dosificación. Todos los pacientes con controles de INR dentro de su rango terapéutico son controlados directamente por las enfermeras de la consulta. En la actualidad eso supone un 60% del total de visitas diarias (4). Además, se presta una especial atención a los pacientes que acuden por primera vez, atendidos por la enfermera, que cumplimenta una hoja de valoración (fig 1) y asisten a una sesión de educación sanitaria estandarizada, en la que se le entrega material complementario (tríptico y hoja informativa). Cuando el paciente es derivado pasa su seguimiento en AP, se le entrega un informe de cuidados al alta (fig 1). Toda la documentación empleada ha sido revisada en las correspondientes comisiones técnicas y autorizada por la dirección de Enfermería del centro. A partir de junio de 2013, además de lo comentado previamente, tras consenso con los hematólogos responsables de la jefatura de servicio y la sección de hemostasia junto con la supervisión de Hematología y Laboratorio, se ha realizado una serie de actividades cuyo objetivo final era ampliar el catálogo de pacientes controlados directamente por las enfermeras. Estas actividades incluyen por un lado, el desarrollo de un catálogo de medidas para realizar dosificaciones fuera de rango terapéutico (tabla 1) y por otro, una actividad formativa tipo taller acreditada por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía, con inclusión de casos y prácticas en entorno real. DISCUSION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 Tanto en nuestro entorno como en otros países se trabaja desde hace años en el control de TAO en Atención Primaria o en residencias de ancianos (10). En el ámbito nacional hay una gran diversidad de modelos organizativos para la atención de pacientes con TAO, desde unidades hospitalarias específicas, seguimiento extrahospitalario por hematólogos, control por atención primaria coordinadamente o no con hematología hasta el autocontrol por el paciente. La tendencia actual va hacia un modelo mixto donde el seguimiento de los pacientes anticoagulados más complejos, corre a cargo de los servicios de hematología de los hospitales, mientras que los profesionales de atención primaria realizan el control del tratamiento de los pacientes anticoagulados estables (aproximadamente el 70%). El mejor modelo de seguimiento del tratamiento anticoagulante oral debe tener en cuenta fundamentalmente el procedimiento que proporcione mayor accesibilidad, adherencia al tratamiento y aceptación por parte del paciente (9). Quizás nuevos tratamientos desplacen los actuales dicumarínicos y los controles de INR queden obsoletos. Mientras llega ese momento debemos ofrecer el servicio que se haya mostrado más efectivo. No obstante, el modelo mixto hospitalaria/AP debe subsistir fundamentalmente por varios motivos: el inicio de nuevos tratamientos, el uso de dicumarínicos diferentes al acenocumarol (como la warfarina, peor manejada en AP) y el control de pacientes de alto riesgo trombótico (como en los casos de los síndromes antifosfolípidos o la presencia de de Factor V Leiden), La cooperación se nos antoja, por lo tanto, imprescindible, debiendo prever flujos de información continuos entre niveles asistenciales. CONCLUSIONES Es preciso un nuevo abordaje de este problema que conlleva no solo una redefinición de roles profesionales, sino incluso un cambio en la denominación de la consulta, que además de atender a los pacientes anticoagulados debe ser capaz de gestionar, en colaboración con el médico hematólogo, a los pacientes afectados por patologías relacionadas con un incremento del riesgo de trombosis, cualquiera sea su causa, por lo que se propone el nombre de consulta de terapia antitrombótica. Pensamos que este modelo es realizable, con las adaptaciones pertinentes, en otros centros de características similares al nuestro. La experiencia actual durante los últimos cinco meses permite conocer de primera mano que la calidad de la asistencia se mantiene, la satisfacción percibida de los pacientes se ha incrementado (esperan menos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 para recibir su nueva hoja de tratamiento) y se ha agilizado el funcionamiento de la consulta, ocupándose las enfermeras de la gestión directa de las cargas de trabajo. Esta percepción abre una interesante línea de investigación en la que tengan relevancia el incremento de la comunicación interprofesional e interniveles asistenciales, la satisfacción de los pacientes y el mantenimiento de la eficacia y seguridad del tratamiento en este nuevo escenario. BIBLIOGRAFIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 1. Lopez, C. Uno de cada tres pacientes anticoagulados con FA no están bien controlados. Gaceta médica, Artículo en internet.[acceso 12 Junio 2013]. Disponible en http://www.gacetamedica.com/gaceta/articulo.aspx?idart=752236&idcat=798&ti po=2 2. García Más JL. Recomendaciones acerca del control del TAO ambulatorio. Documento en Internet. [acceso 2 junio 2013] Disponible en: http://www.sediglac.org/ 3. Cañada Dorado A, Mena Mateo M, Sánchez Perruca L, Rodríguez Morales D, Cárdenas Valladolid J. Mejora de la seguridad y evaluación de los resultados del proceso de anticoagulación oral implantado en un área de atención primaria. Rev Calidad Asistencial. 2007;22(6):287-98. 4. Romero Ruiz A, Parrado Borrego G, Caparrós Miranda IS, Rodríguez González J, Vargas Lirio MI, Ortiz Fernández P. Una experiencia de Enfermería de Práctica Avanzada en pacientes con anticoagulación oral. Metas Enferm 2011; 14(8):75-78. 5. Berenguer García, MJ; Gómez Arcas M. (Coord). Seguimiento Protocolizado del Tratamiento Farmacológico Individualizado en Pacientes con Anticoagulación Oral. Sevilla: Servicio Andaluz de Salud; 2011. 6. Sánchez Castillo, PD; Aramendia Echávarri, N; Anton i Gallardo, MA; Hernández Holgado, N. Evaluación inicial de un programa de seguimiento de usuarios con tratamiento anticoagulante oral controlados en un centro de salud. Nursing -Ed esp- 2009; 27(3):52-56. 7. Niiranen S, Wartiovaara-Kautto U, Syrjälä M, Puustinen R, Yli-Hietanen J, Mattila H, Kalli S, Lamminen H. Reorganization of oral anticoagulant (warfarin) treatment follow-up. Scand J Prim Health Care. 2006; 24(1):33-7. 8. Morales Asencio JM, Morilla Herrera JC, Gonzalo Jiménez E, del Río Urenda S, Martín Santos FJ, Terol Fernández FJ. La larga y penosa travesía de los cambios en los hospitales: enfermería de práctica avanzada atencion especializada en el entorno anglosajón. Evaluación de una revisión cualitativa. Evidentia 2006; 3 (7) ene. Artículo en internet. [Acceso el 8 de junio de 2013]. Disponible en: http://www.index-f.com/evidentia/n7/185articulo.php. 9. Ramírez García, P. Enfermería de práctica avanzada: historia y definición. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 Enferm Clin. 2002; 12 (6):286-9. 10. International Council of Nurses. Advanced Nursing Practice. Ginebra: ICN; 2006. Tabla (Table) Tabla 1. Ejemplo de criterios de actuación en pacientes fuera de rango terapéutico * CAMBIO DE DOSIS INR hasta 0.2 por encima de rango INR 0.1 por debajo de rango INR 1.5 Mantener dosis PRÓXIMA CITA Tres semanas Mantener dosis Tres semanas Un único control, como pauta 1.1-1.4 INR entre 1.1 y Aumentar la DTS en 10-20% (dosis mayor el primer día) 1.4 INR entre 1.5- Aumentar la DTS en un 510% 1.9 INR entre 3.3- Disminuir al DTS en un 510% 3.9 INR entre 4-5 No tomar ACO el 1ºdía y/o reducir la DTS en un 10-20% SIN SANGRADO Olvido de dosis Mantener dosis OBSERVACION ES Una semana Dos semanas Dos semanas Una semana Dos semanas Refuerzo de cumplimiento terapéutico *Para pacientes con rango 2-3. **INR < 1.5 en pacientes con alto riesgo trombótico, actuación según protocolo de Hematología (HBPM) Figura (Figure)