Calidad de vida y trasplante hepático

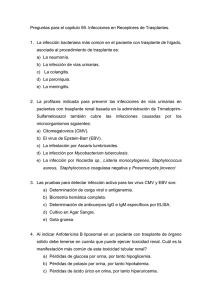

Anuncio