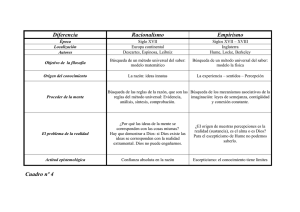

Criterios morales que subyacen a la práctica de un grupo

Anuncio