Ascitis y síndrome hepatorrenal

Anuncio

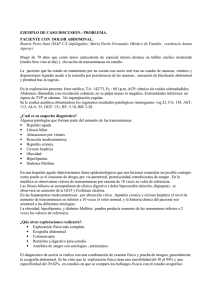

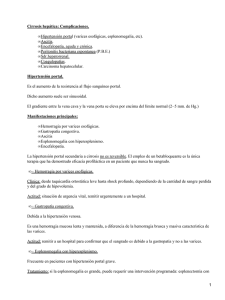

ACTUALIZACIÓN Ascitis y síndrome hepatorrenal P. Bellota,b, B. Martínez-Morenoa, J.M. Palazóna y J. Ducha,b Unidad Hepática. Hospital General Universitario de Alicante. Alicante. España. bCIBERehd. a Palabras Clave: Resumen - Ascitis La ascitis es la segunda complicación más frecuente de la cirrosis hepática después del hepatocarcinoma, por lo que constituye una forma de descompensación habitual cuyo manejo en la mayoría de los casos puede realizarse de manera ambulatoria. El diagnóstico etiológico de la ascitis se basa en la historia clínica, la ecografía abdominal y el análisis de líquido ascítico. El desarrollo de ascitis en la historia natural de la cirrosis se asocia a un mal pronóstico, y su aparición constituye una indicación de trasplante hepático. El tratamiento consiste en restricción dietética de sodio y el uso de diuréticos, principalmente los distales, como la espironolactona. Ante una ascitis refractaria, es decir, aquélla que no es posible tratar con diuréticos, debe valorarse la realización de paracentesis evacuadoras periódicas, junto con la reposición con albúmina, la colocación de un shunt portosistémico intrahepático transyugular (TIPS) y/o el trasplante hepático. La progresión de las alteraciones hemodinámicas asociadas a la cirrosis intervienen en la hiponatremia y en la aparición del síndrome hepatorrenal, ambos asociados con una baja supervivencia. - Cirrosis - Síndrome hepatorrenal - Hiponatremia - Paracentesis - TIPS Keywords: - Ascites - Cirrhosis - Hepatorenal syndrome Abstract - Hyponatremia Ascites and hepatorenal syndrome - Paracentesis Ascites is the second most common complication of liver cirrhosis after hepatocarcinoma, and its clinical management could be performed on an outpatient basis in the majority of cases. The etiological diagnosis of ascites is based on clinical history, abdominal ultrasonography and ascitic fluid analysis. The development of ascites in the natural history of liver cirrhosis is associated with poor prognosis, and therefore ascites is considered an indication for liver transplantation. Ascites therapy consists in dietary sodium restriction and diuretics, especially potassium-sparing diuretics, such as spironolactone. Refractory ascites is defined as ‘‘ascites that cannot be mobilized or the early recurrence of which cannot be satisfactorily prevented by medical therapy. Therapies for refractory ascites include large volume paracentesis, TIPS insertion and liver transplantation. Refractory ascites reflects an end-stage liver disease and frequently is associated with other serious complications of advanced cirrhosis like hepatorenal syndrome and hyponatremia - TIPS Concepto El término ascitis procede etimológicamente de la palabra griega “askos”, que significa saco o bolsa. La ascitis se define como la acumulación patológica de líquido en la cavidad peritoneal. La causa principal de ascitis en nuestro medio es la cirrosis hepática, si bien existen también otras causas que deben conocerse y reconocerse (tabla 1). En esta revisión se describe la evaluación y el tratamiento de los pacientes con cirrosis y ascitis según las recomendaciones derivadas del consenso de las sociedades científicas para el manejo adecuado de esta complicación de la cirrosis, con especial énfasis en el manejo ambulatorio. Historia natural La ascitis supone la segunda complicación más frecuente de la cirrosis, después del hepatocarcinoma1. Aproximadamente 644 Medicine. 2012;11(11):644-51 03 ACT 3 (644-651).indd 644 9/5/12 11:25:38 Ascitis y síndrome hepatorrenal el 20% de los pacientes con cirrosis compensada desarrollarán ascitis durante los 10 años siguientes a su diagnóstico2. Su existencia está a menudo asociada con un empeoramiento de la calidad de vida de los enfermos y con la presencia de otras complicaciones como las infecciones bacterianas, la hiponatremia y la insuficiencia renal. La supervivencia aproximada de un paciente que desarrolla ascitis es del 85% al año, y del 50% a los 5 años del diagnóstico. Los factores predictivos de mal pronóstico en los pacientes con ascitis son la hiponatremia, la presión arterial baja, la insuficiencia renal y los niveles bajos de excreción de sodio en orina. Todo paciente cirrótico que desarrolla ascitis debe ser remitido a un especialista para evaluar la posibilidad de trasplante hepático dada la reducida supervivencia de estos pacientes. TABLA 1 Clasificación de las diferentes causas de ascitis según el gradiente de albúmina GAs-a >1,1 g/dl GAs-a <1,1 g/dl Causa hepática Enfermedad peritoneal Cirrosis Carcinomatosis peritoneal Trombosis de vena porta Tuberculosis peritoneal Síndrome de Budd-Chiari Serositis Fallo hepático fulminante Síndrome de obstrucción sinusoidal Causa no hepática Rotura de víscera hueca o conducto Ascitis cardiaca Ascitis pancreática Ascitis mixta Ascitis biliar Mixedema Infarto u obstrucción intestinal Alteración de presión oncótica Fisiopatología Síndrome nefrótico Enteropatía pierdeproteínas La ascitis se debe fundamentalmente a una alteración de la capacidad del riñón de excretar sodio en la orina. Varias teomás intensa conforme avanza la enfermedad, y que determirías han sido propuestas para explicar la retención de sodio na una disminución del flujo sanguíneo renal y del filtrado asociada a la ascitis, siendo la más aceptada la denominada glomerular con la aparición de un fallo renal progresivo de“teoría de la vasodilatación”. En la cirrosis, a medida que pronominado síndrome hepatorrenal (SHR) (fig. 1). gresa la hipertensión portal, se produce una vasodilatación del lecho vascular esplácnico mediada fundamentalmente por un incremento de la biodisponibilidad de óxido nítrico Manifestaciones clínicas (ON), un potente vasodilatador a nivel endotelial. La vasodilatación esplácnica provoca una disminución del volumen La ascitis se manifiesta clínicamente como un aumento del arterial efectivo, que es la causa de la activación de los recepperímetro abdominal acompañado o no de edemas en las extores volumétricos arteriales, de los cardiopulmonares y de la tremidades inferiores. En el examen físico con el paciente en activación del sistema simpático y del sistema renina angiodecúbito supino la percusión abdominal puede mostrar una tensina aldosterona (SRRA). La retención de sodio provoca una expansión del volumen extracelular que, asociado a la baja presión oncótica plasmática, no permite manCIRROSIS tener el agua retenida en el espacio Hipertensión portal TIPS vascular dando lugar a la formación de ascitis y edemas3. Más adelante en el curso de la enfermedad, cuanTerlipresina Vasodilatación esplácnica do la vasodilatación es más intensa, además de la activación del SRAA, se estimula la secreción de hormoAlbúmina ↓ Volumen arterial efectivo na antidiurética (ADH) y los paEspironolactona cientes desarrollan una hiponatremia dilucional por disminución de la excreción de agua libre en los túSRAA ↓ Gasto cardiaco ↑ Secreción vasopresina SNS bulos colectores del riñón. En fases muy avanzadas, la vasodilatación esplácnica y el grado de activación ↓ Excreción de agua libre Retención de sodio de estos sistemas compensadores Vasoconstricción renal son muy intensos, apareciendo una marcada vasoconstricción en territorios vasculares no esplácnicos Hiponatremia dilucional Síndrome hepatorrenal Ascitis, edemas por la acción de la angiotensina II, el sistema adrenérgico y la ADH4. Fig. 1. Esquema de la fisiopatología de la ascitis, hiponatremia y síndrome hepatorrenal en la cirrosis hepática. Los tratamientos establecidos están dibujados en rojo y señalan el evento fisiopatogénico de la ascitis Así, los pacientes con cirrosis y asen el que producen su efecto terapéutico. SNS: sistema nervioso simpático; SRAA: sistema renina angiotencitis presentan una vasoconstricsina aldosterona. TIPS: shunt portosistémico intrahepático transyugular. ción renal que es progresivamente Medicine. 2012;11(11):644-51 645 03 ACT 3 (644-651).indd 645 9/5/12 11:25:39 Enfermedades del aparato digestivo (XI) clara matidez en los flancos, comparada con el resto de la pared abdominal. Para confirmar la presencia de ascitis en casos dudosos se requiere una ecografía abdominal o la realización de paracentesis. El Club Internacional de la Ascitis distingue 3 grados en función de su intensidad: grado 1: ascitis mínima que sólo se detecta por ecografía; grado 2: ascitis moderada que se manifiesta por distensión y malestar abdominal y que no interfiere con las actividades de la vida diaria y grado 3: ascitis grave que se manifiesta por distensión abdominal importante, y que se caracteriza por malestar abdominal intenso, ocasionalmente asociado a disnea, que interfiere de forma importante con las actividades diarias del paciente. Evaluación diagnóstica y general de los pacientes con cirrosis hepática y ascitis En la valoración inicial del paciente cirrótico con ascitis se deben realizar las siguientes pruebas: Determinaciones analíticas En la analítica que se solicite se debe incluir la función renal (creatinina, ionograma, sodio y proteínas en orina de 24 horas), el perfil hepático (bilirrubina total y directa, aspartato aminotransferasa [AST], alanina aminotransferasa [ALT], gamma-GT y fosfatasa alcalina), proteinograma, hemograma y coagulación. Esta evaluación analítica general es útil para determinar la presencia de complicaciones asociadas; establecer el pronóstico del paciente y el grado de disfunción hepática; decidir el tratamiento más adecuado y predecir la respuesta al tratamiento diurético. Pruebas complementarias Es imprescindible realizar una prueba de imagen del hígado (preferiblemente una ecografía abdominal) para determinar si el hígado presenta signos ecográficos compatibles con una cirrosis (morfología hepática irregular e hígado de contornos nodulares), evidencias de hipertensión portal (aumento del diámetro del bazo y de la vena porta) y descartar la presencia de lesiones ocupantes de espacio. Los hallazgos de la ecografía también nos pueden orientar hacia otras causas de la ascitis no relacionadas con la cirrosis: por ejemplo, un aumento del diámetro de la vena cava inferior y venas suprahepáticas sugieren una causa cardiaca. Ante todo paciente con cirrosis y ascitis se debe realizar una gastroscopia para descartar la presencia de varices esofágicas, las cuales aparecen en más del 50% de los pacientes. La presencia de varices esofágicas se asocia a un riesgo aumentado de hemorragia digestiva, por lo que es importante el diagnóstico y estadificación precoz de las mismas. Análisis del líquido ascítico El análisis del líquido ascítico (LA) es fundamental para el diagnóstico etiológico de la ascitis. Los parámetros a determi- nar en el LA son el recuento celular, la concentración de proteínas (especialmente albúmina), además del cultivo del LA en frascos de hemocultivo (20 ml en frasco de gérmenes aerobios y anaerobios) ante la posibilidad de la infección del LA. Celularidad El recuento de polimorfonucleares (PMN) nos permite descartar la infección del LA y/o la peritonitis bacteriana espontánea (PBE), que es la infección más frecuente de la cirrosis, con una prevalencia del 30% de los pacientes hospitalizados5. Cuando el recuento de PMN es superior a 250 células/mm3 se considera diagnóstico de PBE. Proteínas La concentración de proteínas es una determinación analítica que se puede realizar en cualquier laboratorio de Urgencias, y nos permite orientar la etiología de la ascitis. Habitualmente, la concentración de proteínas en LA es inferior a 2,5 g/dl en la cirrosis, mientras que en pacientes afectos de neoplasias, ascitis cardiaca6 o procesos inflamatorios del peritoneo, la concentración de proteínas es superior. Sin embargo, hasta un 15% de los pacientes con cirrosis presentan valores de proteínas por encima de 2,5 g/dl y el 20% de los pacientes con ascitis de origen neoplásico tienen una concentración baja de proteínas en LA. El gradiente de albúmina suero-ascitis (GAs-a) en LA permite categorizar la ascitis de forma más específica y precisa que la concentración total de proteínas. Si el GAs-a es ≥ 1,1 g/dl el paciente tiene una ascitis relacionada con la cirrosis con una precisión del 97%7 (tabla 1). Otras determinaciones En los enfermos con ascitis de comienzo o en los que haya dudas de la etiología de la ascitis puede ser útil la determinación de otros parámetros en LA como los triglicéridos o las enzimas pancreáticas (en caso de sospecha de ascitis quilosa o pancreática, respectivamente), la tinción de Ziehl-Nielsen, la PCR para micobacterias o el cultivo de Lowenstein (sospecha de tuberculosis peritoneal) y el examen citológico (sospecha de carcinomatosis peritoneal). En pacientes asintomáticos en los que se realizan repetidamente paracentesis evacuadoras de forma ambulatoria sólo debe realizarse un análisis del recuento celular en LA para descartar la PBE, ya que aunque el riesgo de presentar esta complicación es muy infrecuente en pacientes ambulatorios, no es del todo despreciable8. Tratamiento La presencia de ascitis es una forma de descompensación en el paciente con cirrosis que, sin suponer una amenaza inminente, afecta de manera considerable su calidad de vida. En los enfermos con el primer episodio de ascitis debe considerarse la posibilidad de ingreso en unidades hospitalarias especializadas en el manejo de estos pacientes, con el fin de realizar un diagnóstico y evaluación de la enfermedad hepática subyacente, además de monitorizar la respuesta al tratamiento durante los primeros días. 646 Medicine. 2012;11(11):644-51 03 ACT 3 (644-651).indd 646 9/5/12 11:25:39 Ascitis y síndrome hepatorrenal Medidas generales La reducción en la ingesta de sodio a 2 g al día favorece un balance negativo y facilita la desaparición de la ascitis y los edemas. Aproximadamente el 10-20% de los pacientes con ascitis excretan espontáneamente cantidades elevadas de sodio por la orina (> 50 mmol al día), y en estos pacientes puede conseguirse el control de la ascitis simplemente reduciendo el contenido de sal en la dieta a 2 g al día, lo que corresponde a unos 88 mmol de sodio al día. La restricción adecuada de sodio se consigue simplemente no añadiendo sal a las comidas y evitando el consumo de comidas preparadas o precocinadas y alimentos en conserva. La abstinencia de alcohol en todos los pacientes con cirrosis es una medida fundamental para evitar o frenar la progresión de la enfermedad, y se asocia con un mejor control de la ascitis. Por otro lado, no existen evidencias para recomendar la disminución de la ingesta de fluidos si no existe hiponatremia. Ascitis Comienzo y/o leve No Ascitis Recidiva y/o edemas Sí R Sí Sí R Sí Espironolactona 200 mg No Mantener tratamiento Sí R R R R No No R No Espironolactona 300 mg Furosemida 120 mg Sí Espironolactona 300 mg Furosemida 80 mg R Espironolactona 200 mg Furosemida 80 mg Sí Espironolactona 200 mg Furosemida 40 mg No No Espironolactona100 mg Furosemida 40 mg Espironolactona 100 mg No R Sí R No Espironolactona 400 mg Furosemida 160 mg Sí Evaluación de la respuesta cada 5 días = Respuesta a tratamiento Con edemas: pérdida <1 kg/día Sin edemas: pérdida < 0,5 kg/día Fig. 2. Algoritmo terapéutico de la ascitis grado 2 o moderada. Tratamiento específico Para describir mejor el tratamiento específico de la ascitis es útil clasificar a los pacientes con cirrosis y ascitis según la clasificación clínica del Club Internacional de Ascitis jetivo del tratamiento médico de la ascitis consiste en eliminar el LA mediante la creación de un balance neto negativo de sodio con el uso de diuréticos y la restricción dietética de sodio. Ascitis grado 1 (ascitis mínima) La ascitis mínima que sólo se detecta por ecografía no precisa de tratamiento, si bien es recomendable reducir la ingesta de sodio para evitar un balance positivo de sodio y el aumento de la ascitis y los edemas. Aunque no se conoce la frecuencia con la que estos pacientes desarrollan ascitis clínica, se recomienda realizar un control evolutivo, ya que estos pacientes presentan un peor pronóstico que los pacientes cirróticos sin ascitis. Si con la restricción de sodio no es suficiente, se puede iniciar un tratamiento con espironolactona en monoterapia. Diuréticos de elección. Los diuréticos eliminan el exceso de líquido extracelular presente en forma de ascitis y edema mediante el aumento de la excreción renal de sodio. Dado que el hiperaldosteronismo desempeña un importante papel en la patogenia de la ascitis, la espironolactona es el diurético de elección. Los diuréticos del asa, como furosemida, suelen asociarse a los diuréticos antialdosterónicos para el manejo de la ascitis. Según las distintas guías clínicas, se recomienda en los pacientes con ascitis leve el tratamiento con espironolactona en monoterapia, a una dosis de inicio de 100 mg al día, que se puede incrementar cada 5 días hasta una dosis de 200 mg habitualmente. Si no se consigue una adecuada respuesta se puede añadir furosemida en dosis crecientes (fig. 2)7,9,10. Su absorción oral se ve favorecida por la presencia de alimentos, por lo que debe administrarse después de las comidas. Por el contrario, en aquellos pacientes con ascitis recidivante o con edemas periféricos, se aconseja la combinación de espironolactona más furosemida según el algoritmo descrito en la figura 2. La administración simultánea de ambos diuréticos se ha introducido en la práctica clínica por tres Ascitis grado 2 (ascitis moderada) Los enfermos con ascitis grado 2 tienen, en general, una retención renal de sodio poco intensa, pero a pesar de ello suelen tener un balance positivo de sodio, debido a que la ingesta de sodio es superior a su excreción renal. Los enfermos con ascitis grado 2 pueden ser tratados de forma ambulatoria y no requieren hospitalización, salvo que presenten otras complicaciones de la cirrosis que lo hagan necesario. El ob- Medicine. 2012;11(11):644-51 647 03 ACT 3 (644-651).indd 647 9/5/12 11:25:39 Enfermedades del aparato digestivo (XI) ventajas teóricas: inicio más precoz de la diuresis, aumento de la eficacia de la espironolactona al aumentar el sodio que llega al túbulo distal y mantenimiento de equilibrio electrolítico. Hay que tener muy presente que el pico máximo de respuesta natriurética se observa entre los 4 y 6 días del inicio del tratamiento o del cambio de dosis de espironolactona; por tanto, el tratamiento se debe ajustar cada 5 días, hasta conseguir una pérdida de peso de no más de 0,5 kg al día en pacientes sin edemas y no más de 1 kg al día en aquéllos con edemas para evitar la aparición de una insuficiencia renal. En los enfermos no hospitalizados que estén en tratamiento diurético y con ascitis moderada hay que monitorizar la respuesta terapéutica frecuentemente cada 5 días: se valorará la pérdida de peso, el perímetro abdominal, la presencia o desaparición de los edemas y una determinación analítica cada 10 días con el fin de controlar la función renal y el ionograma. No hay que determinar la excreción urinaria de sodio de forma rutinaria, excepto en los enfermos que no respondan al tratamiento. En este caso, el sodio en orina permite evaluar si el fallo terapéutico se debe a una mala respuesta al tratamiento diurético, por lo que deberemos aumentar la dosis de diuréticos (Na orina-24 horas inferior a 78 mmol al día); o por el contario si el fracaso terapéutico se debe a un mal cumplimiento de la restricción dietética de sodio (Na orina-24 horas superior a 78 mmol al día). En el caso de ascitis mal controlada, donde las transgresiones dietéticas no parezcan ser la causa del aumento de la ascitis, conviene derivar al paciente al especialista para valorar la refractariedad de la ascitis y su posible tratamiento. Complicaciones de los diuréticos. La insuficiencia renal se debe fundamentalmente a una depleción excesiva del volumen intravascular, y se puede prevenir con la monitorización adecuada del tratamiento diurético. En el caso de un empeoramiento de la función renal con cifras de creatinina sérica mayores de 2 mg/dl, deben suspenderse los diuréticos. Si el paciente presenta un aumento leve de la creatinina sérica (creatinina inferior a 1,5 g/dl) se puede valorar la reintroducción de los diuréticos en dosis bajas con monitorización estrecha o bien el abandono definitivo de éstos. Del mismo modo, los diuréticos deben utilizarse con precaución si ya existe una insuficiencia renal subyacente. La encefalopatía es una complicación clásica de los diuréticos y probablemente se deba a un aumento del amonio plasmático secundario a una disminución de su excreción renal. El tratamiento diurético debe suspenderse hasta la resolución de la encefalopatía hepática. La hiponatremia es una complicación muy frecuente en los pacientes con tratamiento diurético. Se recomienda suspenderlo temporalmente cuando los niveles séricos de Na+ son inferiores a 120-125 mmol/l. Los calambres son muy frecuentes, y aparecen con una prevalencia de hasta el 57% de los pacientes con ascitis. El mecanismo fisiopatogénico de los calambres se desconoce, si bien se cree que tanto la depleción del volumen intravascular, como la hipomagnesemia y la hipopotasemia pueden estar implicados. De hecho, uno de los tratamientos de los calambres en pacientes con cirrosis que han demostrado ser efectivos es la administración endovenosa de 25 g de albúmina por semana para corregir la hipovolemia intravascular11. Otras medidas terapéuticas recomendadas son la corrección de las alteraciones hidroelectrolíticas (hipomagnesemia e hipopotasemia, principalmente), el uso de sulfato de quinina (300 mg al día), vitamina E (200 mg cada 8 horas) y el sulfato de zinc (220 mg cada 12 horas). No existe consenso sobre el tratamiento de elección de los calambres en pacientes con cirrosis. Otros diuréticos distales. Amilorida y triamterene son diuréticos que actúan en el túbulo colector distal al igual que espironolactona. Amilorida (20-60 mg al día) es menos efectiva que canreonato potásico (150-500 mg al día) en estos pacientes12, pero puede ser una alternativa en pacientes que desarrollan ginecomastia dolorosa o en alérgicos a espironolactona. Amilorida en España sólo se encuentra comercializada con comprimidos de 5 mg en combinación con 50 mg de hidroclorotiazida: Ameride®. En los enfermos tratados con Ameride® no se debe asociar furosemida, pues existe el riesgo de provocar hipopotasemia. Eplerenona es un nuevo fármaco de la familia de espironolactona capaz de antagonizar los receptores de aldosterona de manera más selectiva, y por tanto se asocia a un menor efecto antiandrogénico. La bioequivalencia de eplerenona con espironolactona se cree que es de 1:2, es decir 50 mg de eplerenona corresponderían a 100 mg de espironolactona. Hasta la fecha sólo hay un estudio publicado en un número muy escaso de pacientes con cirrosis hepática que demuestra cómo eplerenona revierte la ginecomastia dolorosa en pacientes con ascitis moderada13. Sin embargo, todavía se necesitan más estudios para evaluar su eficacia y seguridad en el tratamiento de la ascitis. Ascitis grado III El tratamiento de elección en los pacientes con ascitis a tensión es la realización de una paracentesis evacuadora con reposición de albúmina. La paracentesis es capaz de resolver de forma rápida la ascitis a tensión; sin embargo, se puede asociar a una intensa activación del SRAA y del sistema adrenérgico secundaria a la hipovolemia efectiva que ocurre tras la paracentesis. Este fenómeno se denomina disfunción circulatoria postparacentesis (DCPP) y aparece hasta en un 80% de los pacientes14. La DCPP puede desencadenar una vasoconstricción renal más intensa, lo que puede provocar el desarrollo del SHR en el 20% de los paciente si se extraen más de 5 litros de LA en una sola sesión. Para prevenir la DCPP se administra albúmina intravenosa en una dosis de 8 g por litro de LA evacuado si se extraen más de 5 litros. Se pueden utilizar otros expansores de la volemia menos potentes que la albúmina como el dextrano-70 (8 g/l de LA extraído), Gelafundina® (150 ml/l de LA), hidroxietilalmidon al 6% (Voluven®) en una dosis de 8 g/l de LA extraído o incluso el suero salino al 3,5% (170 ml/l de LA extraído)15 en aquellos casos en los que se realice una paracentesis evacuadora de menos de 5 litros9. Sin embargo, algunos autores recomiendan el uso de albúmina incluso en paracentesis evacuadoras de menos de 5 l, ya que el riesgo de DCPP y otras complicaciones relacionadas con la cirrosis es más bajo que en el grupo tratado con expansores de la volemia menos potentes, y por tanto 648 Medicine. 2012;11(11):644-51 03 ACT 3 (644-651).indd 648 9/5/12 11:25:39 Ascitis y síndrome hepatorrenal Ascitis refractaria La ascitis refractaria (AR) se define como la ascitis que no es posible tratar con diuréticos, ya sea porque no responde a dosis máximas de espironolactona (400 mg al día) y furosemida (160 m al día) o porque el tratamiento diurético induce efectos secundarios inaceptables, incluso en dosis bajas. Se considera falta de respuesta cuando no se obtiene una pérdida de peso adecuada (menos de 0,8 kg en 4 días) a pesar de dosis máximas de diuréticos administrados durante al menos 1 semana o cuando reaparece la ascitis (grado 2-3) en menos 4 semanas tras haber realizado una paracentesis evacuadora. Las complicaciones relacionadas con el uso de diuréticos incluyen la aparición de encefalopatía hepática no atribuible a otras causas, la insuficiencia renal con un incremento de la creatinina mayor del 100% hasta un valor de más de 2 mg/ dl, la aparición de una hiponatremia de menos de 125 mmol/l, de una hiperpotasemia mayor de 6 mmol/l o hipopotasemia menor de 3 mmol/l a pesar de medidas correctoras17. Para el tratamiento de la AR existen diversas posibilidades como son la inclusión en programas de paracentesis evacuadoras periódicas, la colocación de un TIPS, el trasplante hepático y otras medidas. Paracentesis evacuadoras periódicas. La paracentesis evacuadora es un tratamiento seguro y eficaz en el manejo de la AR. Si se observa una natriuresis superior a 30 mmol al día y no ha presentado complicaciones secundarias a los diuréticos puede mantenerse el tratamiento con diuréticos como medida para disminuir la frecuencia de paracentesis. Fig. 3. Paracentesis evacuadora realizada en hospital de día de unidad de hepatología. En la figura A se observa cómo se realiza la punción con aguja de paracentesis (previa inyección de anestesia local) sobre la línea imaginaria que une el ombligo con la cresta ilíaca anterosuperior a nivel de la unión del tercio externo con los dos tercios internos. Posteriormente (fig. B) la aguja se fija a la pared abdominal mediante apósitos adhesivos con gasas y se conecta a una bolsa de paracentesis para su drenaje por gravedad. esta medida resulta ser más coste-efectiva a largo plazo16. Sin embargo, hasta en las condiciones más favorables de expansión plasmática con albúmina tras paracentesis evacuadora existe un riesgo de hasta el 18% de DCPP en evacuaciones entre 5 y 9 litros de LA14. La paracentesis evacuadora realizada por personal entrenado es un procedimiento sencillo, con pocas complicaciones y que puede realizarse en el entorno extrahospitalario, ya sea en el domicilio del paciente o en el hospital de día o centro de salud (fig. 3). La única contraindicación absoluta para su realización es la presencia de una ascitis loculada, que impide evacuar todo el LA. Aunque los pacientes cirróticos presentan alteraciones en los parámetros de la coagulación, la paracentesis se asocia con pocas complicaciones hemorrágicas, incluso en pacientes con un INR superior a 1,5 y/o plaquetas menores de 50.000/mm3. Una vez realizada la paracentesis evacuadora se deben administrar los diuréticos en dosis bajas para prevenir la reparación de la ascitis, según el esquema referido en el apartado anterior. Derivación portosistémica percutánea intrahepática. La derivación portosistémica percutánea intrahepática (DPPI), generalmente conocida por la abreviatura anglosajona TIPS (transjugular intrahepatic portosystemic shunt), consiste en la creación de una comunicación por métodos de radiología intervencionista entre la vena porta y la vena cava a través del parénquima hepático que, al producir un notable descenso del gradiente de presión portal, es muy eficaz en el control de las complicaciones de la hipertensión portal. El TIPS provoca una serie de cambios hemodinámicos que se asocian a partir de la cuarta semana con un descenso de la activación del SRAA y del sistema simpático, un aumento de la excreción renal de sodio y del filtrado glomerular. Todos estos cambios conducen a una mejoría y/o resolución de la ascitis en el 40-80% de los pacientes18. Sin embargo, el TIPS se asocia con la aparición de encefalopatía hepática en el 30-50% de los pacientes, y en pacientes con una insuficiencia hepática grave se asocia con un aumento de la mortalidad. Recientemente, se ha publicado un estudio en el que la supervivencia al año de los pacientes con AR tratados con TIPS era significativamente inferior en aquellos pacientes con unos valores de bilirrubina total mayor de 3 mg/dl o plaquetas menores de 75.000 mm3/(31% frente a 73%; p < 001)19. Otras contraindicaciones del TIPS son la encefalopatía hepática persistente o refractaria al tratamiento médico, la insuficiencia cardiaca, la hipertensión pulmonar moderada-grave, la insuficiencia renal crónica y las infecciones activas en el momento de su colocación. Por lo tanto, en los pacientes con AR debe individualizarse en cada caso la indicación de TIPS, siendo una Medicine. 2012;11(11):644-51 649 03 ACT 3 (644-651).indd 649 9/5/12 11:25:40 Enfermedades del aparato digestivo (XI) medida potencialmente útil en aquellos pacientes con ascitis loculada o con una función hepática conservada y sin episodios previos de encefalopatía hepática espontánea. Trasplante hepático. La AR se asocia con una supervivencia a corto plazo muy baja, menos del 50% de los pacientes sobreviven más de 1 año, por lo que es obligatorio enviar al paciente a un centro de referencia para evaluar su inclusión en la lista de trasplante si no hay contraindicaciones al mismo. Fármacos contraindicados en pacientes con ascitis Los antiinflamatorios no esteroideos (AINE) producen en los pacientes con ascitis un incremento de la vasoconstricción arterial renal, y una menor excreción renal de sodio debido a la inhibición de prostaglandinas vasodilatadores del endotelio renal. El uso de AINE en pacientes con ascitis se ha asociado a una mayor incidencia de insuficiencia renal, empeoramiento de la ascitis y de la hiponatremia, por lo que estos fármacos están contraindicados20. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECA) y los bloqueadores de los receptores adrenérgicos α-1 (doxazosina, prazosin) antagonizan los sistemas vasoconstrictores que intervienen en la homeostasis del paciente con ascitis, por lo que su administración puede ocasionar una hipotensión arterial, aumento de la ascitis e insuficiencia renal21,22. Por último, los antibióticos de la familia de los aminoglucósidos, dada su potencial nefrotoxicidad, están contraindicados en los pacientes con cirrosis hepática. Otros fármacos, como la metoclopramida pueden incrementar la liberación de aldosterona, por lo que no es recomendable su uso. sa evidente de fallo renal. Por lo tanto, el diagnóstico de SHR se basa en la exclusión de otras causas de insuficiencia renal. El Club Internacional de la Ascitis definió una serie de criterios diagnósticos (tabla 2) en 1994, clasificando al SHR en dos tipos según su evolución y pronóstico. Estos criterios fueron modificados en 2004, incluyendo en la definición a aquellos episodios de insuficiencia renal que aparecen en el contexto de las infecciones. El SHR es una complicación de extrema gravedad de la cirrosis que requiere el ingreso hospitalario inmediato en unidades de hepatología para su diagnóstico y tratamiento. Clasificación Síndrome hepatorrenal tipo I El SHR tipo I se define como un fracaso renal rápidamente progresivo de la función renal, que habitualmente ocurre tras un factor predisponente en pacientes con una cirrosis avanzada, por ejemplo, en pacientes cirróticos con una hepatitis aguda alcohólica o en pacientes con enfermedad hepática terminal que presentan un evento infeccioso como una PBE. Convencionalmente, el SHR tipo I sólo se diagnostica cuando los valores de creatinina aumentan más del 100% hasta un valor absoluto superior a 2,5 mg/dl. Este tipo suele tener un pro­ nóstico ominoso, con una supervivencia mediana de tan sólo 30 días, por lo que su diagnóstico y tratamiento precoz es de vital importancia. Síndrome hepatorrenal Síndrome hepatorrenal tipo II El SHR tipo II se presenta como un deterioro moderado pero estable en el tiempo de la función renal, junto con una retención de sodio muy intensa, que aparece en pacientes con AR. Los pacientes con SHR tipo II pueden desarrollar un SHR tipo I tras un evento desencadenante como una infección o de manera espontánea. El SHR se define como la aparición de una insuficiencia renal progresiva en pacientes con cirrosis hepática sin otra cau- Factores de riesgo y pronósticos TABLA 2 Criterios diagnósticos del síndrome hepatorrenal Cirrosis con ascitis Creatinina > 1,5 mg/dl Ausencia de hipovolemia definida como la falta de mejoría de la función renal (disminución a Cr < 1,5 mg/dl) tras la retirada de los diuréticos y la expansión de volumen con albúmina en dosis de 1 g/kg de peso/día (máximo 100 g) a las 48 horas Ausencia de shock El factor de riesgo más importante para desarrollar un SHR son las infecciones, en especial la PBE (hasta un 30% de los pacientes con PBE desarrollan un SHR). Los factores de mal pronóstico en el SHR son el grado de insuficiencia hepatocelular determinado por la escala MELD o los niveles séricos de bilirrubina total, la edad y las cifras de creatinina tras la expansión diagnóstica de la volemia23. Ausencia de tratamiento nefrotóxico Ausencia de nefropatía orgánica definida como una proteinuria < 500 mg/día, una microhematuria < 50 hematíes/campo y una ecografía renal normal Tratamiento Criterios diagnósticos adicionales Medidas generales Diuresis diaria de menos de 500 ml Sodio en orina menos de 10 mmol/l Osmolalidad urinaria mayor que la osmolalidad plasmática Sedimento de orina: menos de 50 hematíes por campo Concentración plasmática de sodio < 130 mmol/l *Todos los criterios mayores deberán estar presentes para el diagnóstico de síndrome hepatorrenal. Los criterios adicionales no son necesarios para el diagnóstico, pero suelen estar presentes en la mayoría de los casos. Los pacientes con SHR deben ingresar en unidades especializadas en el manejo de estos pacientes, ya que requieren una monitorización estrecha, y su manejo médico necesita personal experto en este tipo de complicaciones. Se debe realizar una monitorización de la diuresis diaria, el balance hídrico, 650 Medicine. 2012;11(11):644-51 03 ACT 3 (644-651).indd 650 9/5/12 11:25:40 Ascitis y síndrome hepatorrenal la presión arterial y la presión venosa central para un adecuado manejo del uso de expansores de la volemia y evitar la sobrecarga de volumen. Por tanto, estos pacientes son generalmente mejor tratados en Unidades de Cuidados Intensivos o de semi-intensivos en manos de personal experto en patología hepática. Habitualmente, el SHR aparece en el contexto de una sepsis, por lo que se deben realizar hemocultivos, cultivos de orina y LA y, en el caso de ser positivos, iniciar un tratamiento antibiótico. Se deben suspender todos los diuréticos que tome el paciente. No existen evidencias que apoyen el uso de furosemida en pacientes con SHR; sin embargo, en aquellos pacientes con sobrecarga de volumen puede ser útil para mantener la diuresis y prevenir la aparición de un edema agudo de pulmón. Bibliografía Tratamiento específico El tratamiento más efectivo actualmente disponible en el SHR es el uso de vasoconstrictores, en especial terlipresina, un análogo de vasopresina, que provoca una activación más selectiva de los receptores V1 de vasopresina a nivel esplácnico. Terlipresina provoca una vasoconstricción del territorio vascular esplácnico, el cual está extremadamente dilatado en el SHR, lo que se acompaña de un incremento de la presión arterial, una disminución de la hipovolemia efectiva y una mejoría de la perfusión renal24. El tratamiento es efectivo en un 40-50% de los pacientes. Terlipresina se administra en una dosis inicial de 1 mg cada 4-6 horas y se puede aumentar hasta un máximo de 2 mg cada 4-6 horas si no hay un descenso de la creatinina de al menos un 25% con respecto al valor basal en el tercer día de tratamiento. El tratamiento se debe mantener hasta que la cifra de creatinina sea inferior a 1,5 mg/dl. El tiempo medio de respuesta al tratamiento es de 14 días. La recidiva después de la retirada del tratamiento es infrecuente y el retratamiento con terlipresina suele ser generalmente efectivo. Los efectos secundarios más frecuentes son de tipo cardiovascular y las complicaciones isquémicas. Terlipresina debe administrarse junto con albúmina en una dosis de 1 g/kg de peso el primer día, seguido de 40 g al día para mejorar la eficacia del tratamiento en la función circulatoria. Otros tratamientos utilizados en el SHR de los que no se dispone de una evidencia clara de su eficacia son los vasoconstrictores como noradrenalina, octeótrido y midrodina, el TIPS y la terapia renal sustitutiva (hemodiálisis). 5. •• Rimola A, García-Tsao G, Navasa M, Piddock LJ, Planas R, Ber✔ nard B, et al. Diagnosis, treatment and prophylaxis of spontaneous Trasplante hepático El tratamiento de elección para ambos tipos de SHR es el trasplante hepático, ya que con él se obtienen tasas de supervivencia de aproximadamente el 65% al año. Los pacientes con SHR no se benefician de un doble trasplante hepático y renal, ya que las alteraciones de la función renal en el SHR pueden ser reversibles una vez corregidas las alteraciones hemodinámicas de la cirrosis tras el trasplante hepático. ✔ Conflicto de intereses Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses. • Importante •• Muy importante ✔ Metaanálisis ✔ Artículo de revisión Ensayo clínico controlado ✔ ✔ Guía de práctica clínica ✔ Epidemiología 1. Benvegnu L, Gios M, Boccato S, Alberti A. Natural history of compensa✔ ted viral cirrhosis: a prospective study on the incidence and hierarchy of major complications. Gut. 2004;53:744-9. 2.Sangiovanni A, Prati GM, Fasani P, Ronchi G, Romeo R, Manini M, et al. ✔ The natural history of compensated cirrhosis due to hepatitis C virus: A 17-year cohort study of 214 patients. Hepatology. 2006;43:1303-10. 3. • Arroyo V, Bernardi M, Epstein M, Henriksen JH, Schrier RW, ✔ Rodes J. Pathophysiology of ascites and functional renal failure in cirrhosis. J Hepatol. 1988;6:239-57. 4. Maroto A, Gines P, Arroyo V, Gines A, Salo J, Claria J, et al. Brachial and ✔ femoral artery blood flow in cirrhosis: relationship to kidney dysfunction. Hepatology. 1993;17:788-93. bacterial peritonitis: a consensus document. International Ascites Club. J.Hepatol. 2000;32:142-53. 6. Runyon BA. Cardiac ascites: a characterization. J Clin Gastroenterol. 1988;10:410-2. 7. Runyon BA. Management of adult patients with ascites due to cirrhosis: an update. Hepatology. 2009;49:2087-107. 8. Evans LT, Kim WR, Poterucha JJ, Kamath PS. Spontaneous bacterial peritonitis in asymptomatic outpatients with cirrhotic ascites. Hepatology. 2003;37:897-901. 9. EASL clinical practice guidelines on the management of ascites, spontaneous bacterial peritonitis, and hepatorenal syndrome in cirrhosis. J Hepatol. 2010;53:397-417. 10.Such J, Runyon BA. Initial therapy of ascites in patients with cirrhosis. Uptodate 2011. 11. Angeli P, Albino G, Carraro P, Dalla PM, Merkel C, Caregaro L, et al. Cirrhosis and muscle cramps: evidence of a causal relationship. Hepatology. 1996;23:264-73. 12. Angeli P, Dalla PM, De Bei E, Albino G, Caregaro L, Merkel C, et al. Randomized clinical study of the efficacy of amiloride and potassium canrenoate in nonazotemic cirrhotic patients with ascites. Hepatology. 1994;19:72-9. 13. Dimitriadis G, Papadopoulos V, Mimidis K. Eplerenone reverses spironolactone-induced painful gynaecomastia in cirrhotics. Hepatol Int. 2011;5:738-9. 14. Gines P, Tito L, Arroyo V, Planas R, Panes J, Viver J, et al. Randomized comparative study of therapeutic paracentesis with and without intravenous albumin in cirrhosis. Gastroenterology. 1988;94:1493-502. 15.Sola-Vera J, Minana J, Ricart E, Planella M, González B, Torras X, et al. Randomized trial comparing albumin and saline in the prevention of paracentesis-induced circulatory dysfunction in cirrhotic patients with ascites. Hepatology. 2003;37:1147-53. 16. Moreau R, Valla DC, Durand-Zaleski I, Bronowicki JP, Durand F, Chaput JC, et al. Comparison of outcome in patients with cirrhosis and ascites following treatment with albumin or a synthetic colloid: a randomised controlled pilot trail. Liver Int. 2006;26:46-54. 17. Moore KP, Wong F, Gines P, Bernardi M, Ochs A, Salerno F, et al. The management of ascites in cirrhosis: report on the consensus conference of the International Ascites Club. Hepatology. 2003;38:258-66. 18. Salerno F, Camma C, Enea M, Rossle M, Wong F. Transjugular intrahepatic portosystemic shunt for refractory ascites: a meta-analysis of individual patient data. Gastroenterology. 2007;133:825-34. 19. Bureau C, Metivier S, D’Amico M, Peron JM, Otal P, Pagan JC, et al. Serum bilirubin and platelet count: a simple predictive model for survival in patients with refractory ascites treated by TIPS. J Hepatol. 2011;54:901-7. 20. Claria J, Kent JD, López-Parra M, Escolar G, Ruiz-Del-Arbol L, Gines P, et al. Effects of celecoxib and naproxen on renal function in nonazotemic patients with cirrhosis and ascites. Hepatology. 2005;41:579-87. 21. Gentilini P, Romanelli RG, La Villa G, Maggiore Q, Pesciullesi E, Cappelli G, et al. Effects of low-dose captopril on renal hemodynamics and function in patients with cirrhosis of the liver. Gastroenterology. 1993;104:588-94. 22. Albillos A, Lledo JL, Banares R, Rossi I, Iborra J, Calleja JL, et al. Hemodynamic effects of alpha-adrenergic blockade with prazosin in cirrhotic patients with portal hypertension. Hepatology. 1994;20:611-7. 23. Salerno F, Cazzaniga M, Merli M, Spinzi G, Saibeni S, Salmi A, et al. Diagnosis, treatment and survival of patients with hepatorenal syndrome: A survey on daily medical practice. J Hepatol. 2011; 55:1241-8. 24. Moreau R, Lebrec D. The use of vasoconstrictors in patients with cirrhosis: type 1 HRS and beyond. Hepatology. 2006;43:385-94. ✔ ✔• ✔ ✔ •• ✔ ✔ ✔ ✔ ✔• ✔ ✔ ✔• ✔ •• ✔ ✔ ✔ ✔• ✔ Medicine. 2012;11(11):644-51 651 03 ACT 3 (644-651).indd 651 9/5/12 11:25:40