CUIADOS DE ENFERMERIA EN UCI AL PACIENTE CON REPOSO

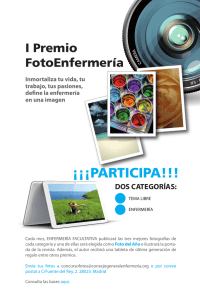

Anuncio