Prevenci n Secundaria del Cancer de Cuello Uterino: Situaci n Actual y Nuevas Tendencias

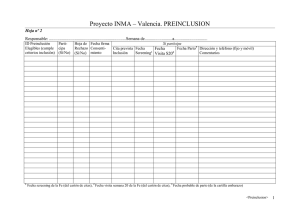

Anuncio

Revista de la Facultad de Medicina, UNT, 2012; vol 12, N°1 PREVENCIÓN SECUNDARIA DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO: SITUACIÓN ACTUAL Y NUEVAS TENDENCIAS Secondary prevention of cervical cancer: current status and new trends Pablo Agustín Apás Pérez de Nucci 1,4, Iris Aybar Odstrcil 2,3, Guillermo Cohen Imach1, Marcela Ortiz Mayor 2,3, Hugo Ciaravino 4 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 1-Servicio de Ginecología; Hospital Angel C. Padilla, Tucumán, Argentina 2-Servicio de Anatomía Patológica; Hospital Angel C. Padilla, Tucumán, Argentina 3-Cátedra de Anatomía Patológica, Facultad de Medicina, Universidad Nacional de Tucumán, Argentina 4-Unidad de Práctica Final Obligatoria Gineco-Obstetricia, Facultad de Medicina, Pág. 40 RESUMEN ABSTRACT L A a batalla para controlar el cáncer de cuello uterino se encuentra actualmente en un punto de inflexión. Las innovaciones en materia preventiva plantean cambios en nuestra manera de encarar el tamizaje poblacional. El Papanicolau, la herramienta más utilizada por diferentes países para el cribado, con distinto impacto según su condición económica. Esto se explica por cuestiones propias del test y de los programas. Las estrategias de tamizaje y tratamiento en una sola visita son las más eficientes y efectivas para detectar y tratar lesiones precursoras en países de bajos recursos. Los métodos visuales se plantean como una opción atractiva ya que pueden realizarse por personal no médico, con resultados inmediatos, que permiten el tratamiento en la misma visita. Los métodos moleculares probablemente se conviertan en el gold standard de tamizaje, aunque aún existen interrogantes por resolver. La crioterapia, sería la opción de tratamiento más apropiada para esquemas de tamizaje abreviado, por ser un procedimiento sencillo en infraestructura y técnica, con una baja tasa de complicaciones. La prevención del cáncer de cuello uterino es un problema de salud pública. La selección de estrategias para cada país depende de factores que exceden el rendimiento de un test diagnóstico. Palabras claves: Cáncer de cuello uterino, screening, prevención Correspondencia: Pablo Apás Pérez de Nucci Servicio de Ginecología, Hospital Padilla Alberdi 550, 4000-Tucumán. Teléfono: 381-155415461 Email: [email protected] new era in the fight against cervical cancer is evolving. While developing countries will probably face a rising incidence of this illness in the near future, the development of new prevention tools might change screening practice. Pap smear is presently the most widely used screening tool. Different results have been reported on its use depending on economic, sensitivity and screening programme issues. Screening programmes that apply “see and treat” strategies are probably among the most effective diagnostic and treatment approaches for preneoplastic lesions in developing nations.Visual cervical inspection can be carried out by trained ancillary staff and allows immediate treatment of detected lesions. Molecular techniques will probably become the new gold standard screening tools in the future. However, some issues on their implementation need to be solved yet. Cryotherpy is a simple procedure that requires low cost equipment and has few complications. It is appropriate for “see and treat” programs. Cervical cancer prevention is a complex public health issue. The chocie of the most appropiate strategy for different nations depends on many important considerations besides the diagnostic tools to be employed. Keys words: Cervical cancer, screening, prention INTRODUCCIÓN E l cáncer de cuello uterino es el segundo tipo de cáncer ginecológico más frecuente en la población femenina en nuestro medio. Actualmente, la batalla por el control de este cáncer se encuentra en un punto de inflexión por dos motivos fundamentales. Por un lado, las Revista de la Facultad de Medicina, UNT, 2012; vol 12, N°1 mejor estrategia de prevención poblacional del cáncer de cuello uterino en comunidades con escasos recursos está constituida por un lado por el tamizaje poblacional ajustado por edad, al menos una vez en la vida de las mujeres y por otro lado, por el seguimiento y tratamiento efectivo de aquellos casos positivos. En este contexto, podemos ver cómo estas organizaciones cambiaron las tradicionales edades para el inicio del tamizaje hacia edades más avanzadas. Esto se basa en el conocimiento acerca de la historia natural de la infección por HPV, que identifica los 30 años como la edad más apropiada para el inicio. También sugieren una ampliación del intervalo de los controles desde el control anual hacia una opción de control trienal. Estas políticas, de alguna manera, tienen el objetivo de permitir concentrar recursos y lograr la cobertura estratégica de los grupos poblacionales de mayor riesgo. La La discusión en este punto está centrada, básicamente, en determinar cuál es la mejor herramienta para llevar a cabo la tarea (1,7,8). Es la intención del presente trabajo hacer un análisis de la situación actual en relación a las herramientas utilizadas para screening basado en citología como así también considerar nuevas estrategias y políticas de tamizaje para esta patología propuestas por diferentes organismos internacionales (1,7). El Papanicolau: sus fortalezas y limitaciones E l screening basado en citología ha logrado colocar al papanicolau como la herramienta de prevención oncológica de mejor costoefectividad desarrollada hasta la actualidad. Se aplica desde los años 50 con diferentes resultados de acuerdo al lugar. Ha sido claramente exitosa en países desarrollados como Canadá, EEUU y países nórdicos, en los que se lograron disminuciones en la incidencia y mortalidad de hasta un 80%. Lamentablemente, estos éxitos no pudieron ser reproducidos por países en desarrollo, como consecuencia de una serie de barreras y limitaciones, tanto de la prueba como de los programas. De hecho, la evidencia indica que los actuales programas citológicos han tenido muy poco impacto en la incidencia y mortalidad por esta patología en América Latina (2,8,9). El impacto y la eficiencia de los programas basados en citología dependen de una larga cadena de eventos que, de cierta forma, explica las diferencias en los resultados. En este contexto debe mencionarse la necesidad de infraestructura de laboratorio y personal entrenado en procesamiento y diagnóstico, el REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA proyecciones indican que, a pesar de todos los esfuerzos, el simple crecimiento y envejecimiento de la población generará un aumento en la mortalidad de aproximadamente un 25% en los próximos 10 años. Es notorio que, del total de defunciones, alrededor del 80 al 88% se producen en países en desarrollo, cifra que llegará al 98% para el año 2030, de mantenerse las tendencias actuales (1,2,3). Por otro lado, se plantea la necesidad de cambiar los paradigmas que marcaron nuestra manera de pensar, hasta hace poco tiempo. Esta necesidad se debe a la evolución en el conocimiento de la etiología y de la historia natural de esta patología, como así también al d e s a r ro l l o y l a a p l i c a c i ó n d e n u eva s herramientas y estrategias dirigidas a disminuir su impacto. En tal sentido, los programas de control del cáncer nos han demostrado que esta es una entidad oncológica que puede ser exitosamente prevenida, por lo que puede decirse que cualquier diferencia de mortalidad entre países es innecesaria (1). Una de las herramientas más revolucionarias para luchar contra esta desafortunada entidad se encuentra en la dimensión de la prevención primaria, para la que, hasta hace poco, solo disponíamos de la información como estrategia preventiva. Actualmente, el desarrollo de vacunas dirigidas a prevenir la infección por el virus del papiloma humano (HPV), ha generado un tremendo entusiasmo mundial, con proyecciones que indican que, los programas de vacunación, favorecerán una disminución en las tasas de lesiones precursoras, de entre un 60 a un 70%. A pesar que esto hace pensar en la vacunación como el enfoque más apropiado para reducir la mortalidad e incidencia, las cifras indican que, aún con coberturas de vacunación de un 99%, la vacuna protege contra los virus responsables del 70% de los cánceres de cuello. Por ello, el tamizaje poblacional tendrá un papel importante por varios años, aún con uso pleno de la vacunación o sin considerar situaciones comunes como coberturas de vacunación menores o pérdidas de seguimiento entre dosis (4,5,6). El ámbito de la prevención secundaria se verá ciertamente impactado, no solamente por las consecuencias de la implementación de la vacunación, sino también por desarrollos específicos en esta área y por el análisis del impacto alcanzado hasta hoy por los programas basados en citología alrededor del mundo, lo que ha llevado a diferentes sociedades a replantear la manera en la que pensamos el screening (7). Tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS) como la Alianza para prevención del Cáncer de Cuello (ACCP) reconocen que la Pág. 41 Revista de la Facultad de Medicina, UNT, 2012; vol 12, N°1 El Papanicolau: sus fortalezas y limitaciones REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA E Pág. 42 l screening basado en citología ha logrado colocar al papanicolau como la herramienta de prevención oncológica de mejor costoefectividad desarrollada hasta la actualidad. Se aplica desde los años 50 con diferentes resultados de acuerdo al lugar. Ha sido claramente exitosa en países desarrollados como Canadá, EEUU y países nórdicos, en los que se lograron disminuciones en la incidencia y mortalidad de hasta un 80%. Lamentablemente, estos éxitos no pudieron ser reproducidos por países en desarrollo, como consecuencia de una serie de barreras y limitaciones, tanto de la prueba como de los programas. De hecho, la evidencia indica que los actuales programas citológicos han tenido muy poco impacto en la incidencia y mortalidad por esta patología en América Latina (2,8,9). El impacto y la eficiencia de los programas basados en citología dependen de una larga cadena de eventos que, de cierta forma, explica las diferencias en los resultados. En este contexto debe mencionarse la necesidad de infraestructura de laboratorio y personal entrenado en procesamiento y diagnóstico, el control de calidad y un muy preciso sistema de referencia- contra referencia y comunicación. Además para explicar la diferencia de resultados entre países, suelen señalarse dos aspectos como las razones más predominantes; por un lado, la naturaleza del test utilizado y por otro, la necesidad de una evaluación extensa posterior a la detección de un resultado positivo. Esta evaluación incluye la derivación para colposcopía y biopsia para recién luego afrontar una opción terapéutica. Si bien esto permite incrementar la eficiencia del programa al evitar el sobre tratamiento, aleja de cierta manera el tratamiento de los pacientes de bajos recursos, que no pueden mantener la adherencia en un enfoque con tantas visitas a los centros de derivación (8,10). En cuanto a la naturaleza del test, su reconocida baja sensibilidad es el elemento que impacta más negativamente en los resultados. La evidencia muestra que, aún con los mejores controles de calidad, la sensibilidad de los programas de citología ronda el 53% (95% IC 48,6-57,4) en Europa y Estados Unidos. En América Latina, en tres estudios, la sensibilidad de la citología fue de 30-40% y en otros dos, entre 50-60%. Si consideramos que estos resultados fueron obtenidos en condiciones de estudio y no en condiciones reales, la sensibilidad del método podría ser aún menor (2, 11, 12, 13). Si bien existen múltiples factores involucrados, este dato es clave al momento de considerar la brecha en los resultados existente entre países, ya que los programas basados en citología plantean la necesidad de un enfoque de múltiples visitas en la vida de la mujer para mejorar la sensibilidad del test, o mejor dicho minimizar los falsos negativos, objetivo que sólo se logra en algunos países. Para cumplir con la meta de conseguir un impacto en la incidencia y mortalidad, los programas deben lograr niveles de cobertura poblacional adecuados. La OMS menciona que el nivel de cobertura efectivo de un programa de prevención de de cáncer de cuello uterino debe rondar el 80% de la población expuesta y existe abundante evidencia de una relación inversa entre nivel de cobertura programática y la tasa de mortalidad e incidencia por esta patología (1) Tabla I. Por ello, la ACCP y otras organizaciones internacionales, hacen referencia a la necesidad de buscar de estrategias y tecnologías que permitan ampliar la cobertura para que los programas alcancen de manera efectiva una porción considerable de la población de riesgo (1,7). En tal sentido, la búsqueda y aplicabilidad de nuevas estrategias son los elementos que más se debaten en la actualidad como consecuencia de la evidencia que sugiere los beneficios potenciales de un cambio en el paradigma de cribado basado en citología (7). Tabla I Relación entre cobertura, incidencia y mortalidad por cáncer de cuello uterino6, 14, 15, 16,17. Cobertura Programática REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA La discusión en este punto está centrada, básicamente, en determinar cuál es la mejor herramienta para llevar a cabo la tarea (1,7,8). Es la intención del presente trabajo hacer un análisis de la situación actual en relación a las herramientas utilizadas para screening basado en citología como así también considerar nuevas estrategias y políticas de tamizaje para esta patología propuestas por diferentes organismos internacionales (1,7). Pág. Inglaterra Suecia México Argentina 78.9 % 74-83% 40% 52% Tasa de Incidencia (por 100000 mujeres/año) Tasa de Mortalidad(por 100000 mujeres/año) 7.2 7.8 19.2 17.5 2 1.9 9.7 7.4 46 Nueva estrategia: una sola visita (Single Visit Approachs) E xiste un importante volumen de evidencia acerca de los beneficios del desarrollo de una estrategia que logre, en una sola visita, el diagnóstico y tratamiento de cualquier potencial lesión. Se trata de programas del primer nivel de atención, a cargo de personal sanitario con moderado nivel de entrenamiento, que resuelven lesiones precursoras en el mismo escenario, sin la necesidad de equipamiento sofisticado o personal médico con alto nivel de entrenamiento o Revista de la Facultad de Medicina, UNT, 2012; vol 12, N°1 sean considerados prioritarios, por encima de programas de vacunación que no tendrán impacto en las cohortes de mujeres que se encuentran actualmente en edad reproductiva, sobre todo en países de bajos recursos, donde los programas de vacunación poblacional deberían ser considerados un segundo escalón preventivo (4) Si bien el desempeño teórico es, cuando menos atractivo, la implementación de estrategias de visitas únicas necesita el desarrollo de un programa organizado que permita adaptar estas ventajas a las condiciones locales. Al evaluar las limitaciones de tales programas, se deben considerar dos elementos claves, la aceptación de un cierto porcentaje de sobre tratamiento de lesiones, como así también una capacidad variable (operador dependiente) de detectar lesiones que requieran cuidado avanzado y por lo tanto derivación a otro nivel de atención (10). Si bien estas estrategias pueden combinar diferentes alternativas en el tamizaje, el triage o en el tratamiento, existen básicamente tres pruebas combinadas de diferente manera que son las más estudiadas y con cifras que demuestran mejor rendimiento que el actual enfoque citológico. Se trata del tamizaje utilizando métodos visuales o técnicas moleculares y el tratamiento utilizando crioterapia. Estas estrategias tendrían diferente aplicación en base a las características de cada país, y como veremos pueden llevarse a cabo en una o dos visitas. Métodos Visuales C omo su nombre indica, estos métodos consisten en la visualización directa del cérvix, sin magnificación; se aplica ácido acético al 3-5% (IVAA) o solución de Lugol (IVL), para identificar lesiones aceto blancas o no captadoras de lugol (20). La inspección visual del cuello no requiere infraestructura de laboratorio, es de fácil aprendizaje, con procesos de entrenamiento del personal sanitario que no superan los 5-10 días, y constituye, hasta hoy, el mejor método de screening en países de bajos recursos (8). La evidencia del rendimiento de la presente estrategia proviene de diferentes fuentes que deben ser analizadas como consecuencia de sus variadas implicancias. Un meta análisis con respecto a este tema, muestra que los métodos visuales tienen una sensibilidad del 80% y especificidad del 92% en pacientes de 25 a 65 años, todas con comprobación histológica (21). En varios estudios, llevados a cabo en la región, el IVAA ha mostrado una sensibilidad de al menos 50% para la detección de neoplasia intraepitelial REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA especialización. El tratamiento inmediato disminuye la posibilidad de pérdida pacientes (8, 10) Esta estrategia permite resolver muchos de los problemas relacionados a la baja cobertura ya que mueve el escenario de screening desde los centros hospitalarios a la comunidad. Por otro lado, evita la pérdida de los pacientes que, luego del cribado, nunca retorna para su tratamiento. La cifra de pérdida de pacientes sin tratamiento ha sido reportada tan alta como el 80% en algunos programas, lo que, sin duda, impacta negativamente en su efectividad (8). Las opciones seleccionadas para el tamizaje y el tratamiento de pacientes deben ser seguros, efectivos y económicamente sustentables por el sistema de manera tal que puedan ser sustentables en el tiempo. Por ello, la elección debe basarse en cuestiones técnicas, pero también en cuestiones relacionadas con los recursos disponibles, la geografía de la región y, obviamente, la prevalencia de la patología (8) La evidencia disponible sobre programas de visita única demuestra una alta tasa de aceptación por parte de los pacientes y una importante eficacia, ya que se reduce la ocurrencia de lesiones posteriores y el riesgo vital de cáncer de cuello uterino. Los datos indican que, estas estrategias, en comparación con los programas citológicos, son iguales o más efectivas y carecen de muchos de sus inconvenientes, ya que simplifican la estructura programática. Tienen una relación riesgobeneficio muy favorable, ya que la tasa de complicaciones si bien depende de la estrategia de tratamiento seleccionada, en general es muy baja con elevaos índices de satisfacción de los participantes (10). Por otro lado, la evaluación costo efectividad también es atractiva, con resultados comparables a otras intervenciones universalmente aceptadas como la vacunación pediátrica. En este sentido, el screening de mujeres una vez en la vida a los 35 años con métodos visuales o moleculares ha demostrado una buena relación costoefectividad; además, permitiría reducir el riesgo vital de cáncer de cuello uterino entre un 26-36%, en relación a población que no recibe ningún tamizaje. Teóricamente añadiendo una segunda visita a los 40 años, se lograría reducir el riesgo un 40% adicional, logrando una reducción total de casos de cáncer de cuello uterino de un 66 a 76% (4, 10,18). En este contexto la ACCP en septiembre de 2009, emitió una serie de recomendaciones, entre las cuales afirma que estas estrategias se constituyen en la manera más eficiente y efectiva de detectar y tratar lesiones precursoras en países de bajos recursos (19). También se recomienda que estos programas Pág. 43 Revista de la Facultad de Medicina, UNT, 2012; vol 12, N°1 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA cervical 2 (CIN 2) o lesiones mayores (CIN 2>) (50.0% en el estudio LAMS en Argentina y Brasil, 54.9% el estudio TATI en Perú, 53.6% en un estudio en Colombia), con excepción de México en donde la sensibilidad fue sólo 14.3% (2).Como dato importante, en la India, un país sin estructura de tamizaje desarrollada, se logró una reducción de mortalidad por cáncer de cuello uterino del 35% en 6 años con un programa de métodos visuales (22). La evidencia proveniente del desarrollo de programas organizados de screening, indica que los programas son seguros y correctamente aceptados por los participantes, siendo el rendimiento entre ambas estrategias levemente diferencial (7). (Tabla II) Pág. 44 Tabla II Sensibilidad y especificidad demostrada por los métodos visuales de screening para cáncer de cuello uterino.7 Sensibilidad Especificidad IVAA 61%-71% 94-98% IVL 88-94% 69-97% Como vemos, las cifras previas muestran una importante variabilidad en el rendimiento de las pruebas, fundamentalmente en lo que respecta a la sensibilidad. Esto sería una consecuencia de la gran dependencia del operador de los métodos visuales. Por ejemplo, los estudios que utilizaron Lugol, notaron una importante limitación por parte de los efectores en diferenciar casos positivos de condiciones benignas como ectropión o inflamaciones a pesar de que se realizaron varias rondas repetidas de capacitación (7). Por otro lado, la especificidad, a pesar de ser algo más homogénea, no debe ser minimizada, porque pequeñas modificaciones pueden tener importantes consecuencias en términos de diagnóstico y tratamiento cuando nos trasladamos al escenario del screening poblacional. La utilidad potencial de la aplicación del método visual no radica en una mayor capacidad predictiva con respecto a otras. Aunque existe evidencia de un rendimiento superior o al menos similar al papanicolau, las ventajas de su aplicación dependen de dos factores: (2) 1-Posibilidad de ser realizada por personal no médico 2 - O b t e n c i ó n i n m e d i a t a d e re s u l t a d o s permitiendo tratamiento en la misma visita. La evidencia indica que un buen programa de métodos visuales, que alcance la población objetivo, puede lograr detectar casi al 90 % de las pacientes con lesiones precancerosas. Esto, combinado con alguna estrategia de tratamiento con una efectividad promedio del 85%, puede reducir efectivamente el 76% de las muertes por cáncer de cuello uterino (4). Estas estrategias son en general subutilizadas si consideramos su bajo costo y su fácil aplicación, además de que los programas basados en métodos visuales permitirían mover el escenario del screening del centro asistencial a la población. Esto permitiría generar o fortalecer estructuras programáticas preventivas que incluyan la sensibilización e información comunitaria, sistemas de referencia y contrarreferencia que pueden sentar la base para nuevos programas que implementen otras estrategias (4,7). Estudios moleculares L os resultados disponibles con respecto a las pruebas moleculares para detectar ácido desoxirribonucleico (ADN) del virus del HPV en el tamizaje poblacional provienen básicamente de dos tipos de pruebas, los test de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) y los de captura híbrida 2 (CH2). De estos dos, el más estudiado es el test de captura híbrida 2 (Digene Corp, Gaithersburg, MD, USA). Ésta es una prueba basada en hibridización en una solución de sondas de ARN sintético. Esta prueba no permite identificar serotipos específicos o infecciones por múltiples serotipos del virus, si no que identifica a personas positivas para infecciones a virus de alto riesgo. Este test presenta una serie de características que lo señalan como la opción más adecuada dentro del escenario del screening poblacional masivo. El test de PCR permite identificar el serotipo específico de virus como así también infecciones a múltiples virus, pero su elevado costo, su técnica laboriosa y el tiempo para la obtención de resultados hacen que se perfile más como una herramienta para el ámbito de la investigación (23,24). Resumidamente, podemos mencionar que el rendimiento demostrado por los estudios moleculares los sitúa como una opción altamente sensible para la detección de CIN 2 pero menos específico que el papanicolau. Los resultados de dos metanálisis de estudios europeos y americanos, muestran las siguientes cifras, para la comparación de sensibilidad (96,1% vs. 53%) y de especificidad (90,7% vs. 96,3%) con respecto al papanicolau (25, 26). Entre los datos relevantes en relación al rendimiento de esta prueba podemos mencionar que un estudio realizado en la India, permitió demostrar un “outcome” muy esperado y necesario para estos test de tamizaje como lo son la menor incidencia y mortalidad por cáncer de cuello uterino y no por un “outcome” sustitutivo Revista de la Facultad de Medicina, UNT, 2012; vol 12, N°1 una revisión de la evidencia publicada en junio de 2011, menciona que a menos que esta estrategia en el futuro facilite claramente identificar una cohorte de pacientes que al tener ambos resultados negativos, éstos permitan un intervalo extendido de controles, en la actualidad se desconoce el beneficio real del uso de dos test combinados. El Colegio Británico de Ginecología y Obstetricia en junio del año 2010 concluye que el screening combinado (HPV DNA + PAP) no tendrá costo efectividad en el Reino Unido (UK). En cambio el test de HPV como test inicial con triage citológico si podría ser costo efectivo, en especial si se logran mayores intervalos de screening para pacientes con resultados negativos (6, 23). Las características del test HPV DNA lo hacen particularmente atractivo para las cohortes de pacientes vacunadas que alcancen la edad de tamizaje, por su elevada sensibilidad. Esto se debe a que podría resolver un potencial problema derivado de un menor rendimiento de la citología como consecuencia de una disminución del porcentaje de citologías positivas entre estos pacientes. Los modelos experimentales sugieren que el uso del test HPV DNA, tres veces durante la vida del paciente (30, 40 y 55 años) resultaría en una reducción del riesgo de cáncer de cuello del 90% en mujeres vacunadas (5, 6). Entre sus dificultades debe señalarse que la implementación de un test altamente sensible pero menos específico que el papanicolau, plantea una serie de desafíos que deben ser resueltos antes de su aplicación masiva. Por un lado la pérdida de especificidad por más pequeña que sea, cuando se trasladan los números a nivel poblacional, genera un eventual sobre diagnóstico y sobre tratamiento de lesiones de proporciones y consecuencias desconocidas. Por otro lado, debe considerarse el impacto de identificar una población de mayor riesgo para cáncer de cuello uterino al obtener un test positivo que deberá seguir una estrategia de manejo no determinada claramente aún, debiendo considerar el impacto psicológico en la población identificada como HPV positiva. Además, el uso aislado de la prueba, generaría una sobrecarga del sistema en términos de derivaciones a colposcopía y biopsia o eventuales tratamientos adicionales (9, 30). Con el fin de responder a algunos de los planteos previos, la dirección de las investigaciones actuales está enfocada en determinar la edad de inicio del tamizaje ya que la especificidad de la prueba mejora a medida que aumenta la edad de los pacientes, lo que tiene que ver con la historia natural de la infección por el virus de HPV. Por otro lado, es clave identificar la mejor estrategia de triage pre colposcópico para pacientes HPV DNA positivo, ya que los datos indican que, aunque el aumento de riesgo generado por un test positivo es significativo, no lo es tanto como para REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA como el CIN. En esta publicación hindú se demostró una disminución en la razón de riesgo de mortalidad de 0,52 (95% IC 0,33 a 0,83), y una disminución en la razón de probabilidad para detección de cáncer de cuello avanzado 0,47 (95% IC 0,32 a 0,69) a 8 años de seguimiento (15). Por otro lado, una de las principales fortalezas de los métodos moleculares, es su elevado valor predictivo negativo (alrededor de un 99% a 5 años), lo que permite seleccionar una población de muy bajo riesgo luego de una prueba negativa. Esto permitiría lograr dos objetivos importantes, un mayor intervalo entre controles señalado por algunos como de unos 6 años, y el cese del tamizaje a edades tempranas para mujeres con pruebas repetidamente negativas (27). En otro ámbito, una clara ventaja con respecto al screening citológico es que los test moleculares brindan un resultado objetivo que no permite errores o discordancia en los resultados (24). También se destaca que, a medida que avanza el conocimiento, se desarrollan nuevas estrategias como la auto toma de muestra por el paciente que tiene sensibilidades que rondan el 80 a 86% con concordancias reportadas de casi un 94% con muestras tomadas por el médico. Si bien la sensibilidad es menor que la lograda por las tomas hechas por profesionales, el rendimiento es claramente superior al de la citología y permite la llegada a diversos grupos poblacionales por ejemplo aquellos que rehúsan los exámenes ginecológicos (7, 24, 28). Por otro lado, existe una línea de investigación acerca de la realización de test moleculares en muestras de orina, cuyas ventajas potenciales lo convertirían en una herramienta útil. Pero se necesita mayor investigación con el objetivo de estandarizar y optimizar los resultados (29). Las pruebas moleculares comenzaron a implementarse a nivel poblacional en algunos países como los Estados Unidos y México. Se conoce, inclusive, del desarrollo de una prueba piloto en nuestra vecina provincia de Jujuy. En estos casos se aplicó en conjunto con el papanicolau, lo que comúnmente se denomina COTEST (PAP+HPV DNA). Aparentemente, esta forma de implementación, tiene que ver más con el impacto social que genera la transición de un test como el Papanicolaou utilizado desde hace varios años, hacia una nueva estrategia, que con cuestiones de rendimiento. La evidencia disponible indica que el COTEST si bien logra una sensibilidad cercana al 100%, incrementa los costos, aumenta las tasas de derivación a colposcopía, y genera una importante pérdida de especificidad del papanicolau. Por otro lado, dificulta el seguimiento clínico al generar una nueva cohorte de pacientes con resultados discordantes entre los estudios. Por esto la “Preventive Task Force” de los Estados Unidos en Pág. 45 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA Revista de la Facultad de Medicina, UNT, 2012; vol 12, N°1 garantizar una colposcopía inmediata. Algunas de las opciones mencionadas como válidas son el papanicolau, la repetición de la prueba a un intervalo menor de tiempo, la determinación de la carga viral, del serotipo viral o incluso algunos test moleculares que logren diferenciar infecciones persistentes y de mayor riesgo de progresión, de infecciones incidentes (2,30,31) Una de las más importantes limitaciones para la generalización de la prueba tiene que ver con el costo y la infraestructura necesaria de la prueba molecular CH2, lo que hace que los países en desarrollo, quienes potencialmente serán los más beneficiados de la generalización del uso de esta prueba, no la puedan implementar. En este sentido, existe una variante a este test en investigación denominado Care HPV Test. Esta prueba basada en la misma técnica que el test de CH2 está especialmente diseñada para implementarse en áreas de bajos recursos o con difícil acceso al sistema de salud. Entre sus características se destaca que proporciona el resultado en tres horas, es de fácil ejecución con mínima infraestructura. Este test esta diseñado para estar disponible a un costo promedio de 5 dólares por test en comparación de los actuales 40-60 dólares del test de CH2. Los datos actuales muestran que presenta una mayor sensibilidad que la citología o los métodos visuales pero un poco menor que la prueba standard CH2 (2, 28). Los test moleculares se presentan claramente como una opción más sensible, sólida y confiable con respecto a la citología para la detección de CIN y quizá mejor aún, para el cáncer de cuello uterino lo que se hace más notorio en áreas sin desarrollo de programas de citología o con programas inefectivos (32). Rendimiento diferencial entre las distintas pruebas L Pág. 46 a comparación del rendimiento entre las técnicas moleculares y los métodos visuales concuerda en una serie de elementos. Los estudios moleculares tienen una sensibilidad superior a la demostrada por los métodos visuales (98% vs 5 5 % re s p e c t iva m e n te ) c o n u n a m e n o r especificidad (85% vs. 90%), aunque variable, de acuerdo a los distintos estudios (7). La combinación de métodos moleculares con crioterapia tiene un mejor rendimiento que la combinación entre los métodos visuales y crioterapia en el contexto de programas de visita única. Luego de 36 meses de seguimiento, el esquema de test molecular más tratamiento, reduce la ocurrencia de CIN 3 o más, alrededor de un 77%, versus un 38% logrado por el esquema de métodos visuales más tratamiento, en relación a un grupo control (7). Se considera que la diferencia de performance evidenciada depende de una menor identificación de casos de CIN 2 con los métodos visuales (10). La evaluación del desempeño de los métodos de screening señala que, eventualmente, los test moleculares se convertirán en los métodos de screening primario para mujeres mayores de 30 años. Por otro lado, si bien la sensibilidad de los métodos visuales es claramente inferior a estos test, e incluso es altamente variable entre estudios e investigadores, cosa que no ocurre con los test moleculares, los métodos visuales han demostrado al menos ser tan o más sensibles que la citología, y obviamente mucho menos complejos de implementar. Hasta que se desarrollen nuevos test moleculares de bajo costo, que se encuentren disponibles para países de bajos recursos, los métodos visuales podrían ser una herramienta transitoria, efectiva y confiable, que puede sentar las bases para el posterior desarrollo de un programa de screening molecular (7). Crioterapia L as diferentes modalidades existentes para el tratamiento de la displasia, han demostrado igual rendimiento al momento de ser evaluadas, en cuanto a su efectividad, siendo la selección de cada tipo de tratamiento dependiente de múltiples factores, como el tipo de lesión, los costos, la disponibilidad de material para estudio histológico, la simplicidad del procedimiento y la aceptación del paciente (8). La crioterapia es una modalidad de tratamiento destructivo local que viene siendo utilizado y probado en diferentes partes del mundo desde hace más de 40 años principalmente en el tratamiento de lesiones cervicales intraepiteliales. Es un procedimiento relativamente sencillo, con una duración promedio de 15 minutos que se realiza en un régimen ambulatorio sin necesidad de anestesia local (1, 4). Una revisión sistemática sobre este tratamiento, demuestra una muy baja tasa de complicaciones con una tasa de efectos adversos graves menores al 1%. De éstos, la mayoría incluyen dolor, fiebre, flujo vaginal o cólicos, s i e n d o l a t a s a d e e f e c t o s a dve r s o s o c o m p l i c a c i o n e s s eve ra s q u e re q u i e ra n internación, muy baja (4). Es ampliamente aceptado por los participantes y puede ser aplicado por un amplio rango de agentes de salud no médicos en el primer nivel de atención, luego de un breve entrenamiento. En mano de estos efectores la tasa de curación alcanzada puede ser tan alta como el 85%, para lesiones intraepiteliales, con un promedio que ronda el 7577% en países en desarrollo. Los datos de estudios de la región provienen fundamentalmente del proyecto TATI de Perú e indican, que con un Revista de la Facultad de Medicina, UNT, 2012; vol 12, N°1 Recomendaciones según el tipo de país E l impacto de toda esta información, tendrá una aplicabilidad diferente en base a las características individuales de cada país, pero fundamentalmente en relación a la situación alcanzada por cada uno de ellos con el programa existente. Existe cierto acuerdo acerca de que entre países desarrollados o con mayores recursos, cualquier nueva estrategia deberá demostrar ventajas con respecto a la existente en el país. En general la aplicación poblacional de la vacunación tendrá un impacto negativo en el desempeño de la citología como consecuencia de una reducción en el número de citologías positivas, por lo que la discusión se centrará en buscar una estrategia que permita mantener el rendimiento diagnóstico del test de tamizaje. En este contexto, la gran masa de evidencia a favor de la notoria sensibilidad del test de HPV DNA, hace pensar que en los próximos 10 a 15 años se generará un cambio gradual del tamizaje citológico hacia uno basado en test moleculares. La determinación de la mejor estrategia para triage que evite un aumento en la tasa de derivación colposcópica, es una pregunta sin respuesta aún, siendo el triage con papanicolau una de las estrategias propuestas por algunos expertos, lo que de alguna manera llevaría a una categorización en vez de la desaparición de esta prueba (5). En países no desarrollados o de bajos recursos, es necesario generar una nueva manera de pensar el screening, siendo aparentemente las estrategias de una sola visita las señaladas por varias sociedades como la solución a la brecha de mortalidad existente entre países. En algunos, no existen políticas de screening organizadas o en otros, como es el ejemplo de América Latina, la citología viene siendo utilizada desde hace varios años, pero con coberturas variables o aún de manera oportunista sin haber tenido un impacto significativo en los resultados. En estos países, es probable que la mejor herramienta sea la combinación de una política de vacunación en mujeres jóvenes junto a un tamizaje poblacional para mujeres mayores de 30 años. En la actualidad, los estudios moleculares tienen escasa aplicabilidad como consecuencia de que necesitan infraestructura de laboratorio, técnicos entrenados, un costo elevado y generan además, retraso en la entrega de resultados. De todas maneras, sus características los posicionan como la estrategia aparentemente más adecuada para tamizaje poblacional, siendo la generalización de un test de más fácil aplicación y menor costo uno de los desarrollos que se esperan en el corto plazo. La OMS y ACCP consideran que los métodos visuales son una promesa entre estos países hasta que los métodos moleculares estén ampliamente disponibles a un costo adecuado donde probablemente se conviertan en el “gold standard” (5, 7, 8, 35). REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA seguimiento a tres años, la tasa de curación para CIN 1-2 es del 88% y de 70% para el CIN3 (6, 7, 10,33). Entre sus limitaciones, podemos considerar que es menos efectivo para lesiones severas o muy extensas que cubren más del 75% de la superficie del cérvix, o aquellas que penetran en el canal endocervical. En este contexto el papel del evaluador inicial es clave en la posibilidad de seleccionar correctamente los pacientes que serán sometidos a crioterapia. Otra situación que se plantea y se encuentra en investigación es un hipotético mayor riesgo de transmisión de HIV u otras enfermedades de transmisión sexual (1, 33). El Programa de Tecnología Apropiada (PATH), miembro de la ACCP, identifica una serie de variables que deben considerarse en el costo del tratamiento de las lesiones intraepiteliales. Entre ellas mencionamos al costo y la precisión del método seleccionado, la estrategia de prestación de servicios, el tipo de prestador involucrado en la práctica, la severidad de la lesión tratada, la tasa de efectos adversos y complicaciones. Para esta entidad la crioterapia es la preferida en este aspecto porque supera a otras en el análisis en cuestión, ya que el costo del primer tratamiento es bajo como así también el de las potenciales recurrencias, puede ser aplicada por personal no médico y no necesita electricidad (34). Inclusive existe cierto acuerdo entre los investigadores, al considerar que el bajo nivel de complicaciones y efectos adversos, terminarían diluyendo el impacto de los riesgos asociados al sobre tratamiento por menor especificidad del test utilizado en el cribado. Esta situación no se podría sostener al aplicar otras modalidades de tratamiento con mayor frecuencia o severidad de efectos adversos. Por otro lado no deben dejar de considerarse los beneficios globales obtenidos a nivel de programa al asegurar altas tasas de tratamiento (4,33). Uno de los principales problemas es, sin embargo, la resistencia de los médicos a tratar lesiones sin la disponibilidad de diagnóstico histológico de la enfermedad, la que podría ser disminuida con una concientización acerca de los beneficios potenciales brindados por la solución inmediata de lesiones en el primer nivel de atención (2). CONCLUSIONES Pág. L 47 as nuevas tecnologías existentes y su combinación, impactarán probablemente en REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA Revista de la Facultad de Medicina, UNT, 2012; vol 12, N°1 Pág. 48 forma significativa en la enfermedad relacionada al HPV, e incluso aparentan brindar la posibilidad de aproximar la gran brecha de equidad existente entre países desarrollados y en desarrollo (36). La evidencia indica también que probablemente algún día, tendremos una mudanza hacia una política de screening molecular. Sin embargo, al ser claramente diferentes las realidades propias de cada país y al no poder homogeneizar resultados exportados de otras áreas, cualquier modificación en la política de screening debe ser implementada luego del desarrollo de una prueba piloto que evalúe el impacto y factibilidad de la misma en el área a ser implementada. En el mismo sentido, el beneficio neto de esa estrategia sólo podrá conocerse a medida que se desarrollen e implementen programas con sus respectivos modelos, que analicen la compleja red de factores que influyen al momento de considerar los resultados (23, 30). La prevención del cáncer de cuello uterino debe ser entendida como una actividad de la salud pública y no una actividad clínica individual. Desde esta perspectiva, los análisis correspondientes deben introducir además de la efectividad o características de una determinada prueba, el costo, el costo efectividad de los programas y su factibilidad en una determinada región (31). BIBLIOGRAFÍA 1)World Health Organization, Department of Reproductive Health and Research and Department of Chronic Diseases and Health Promotion. Comprehensive cervical cancer control: A guide to essential practice. En: World Health Organization (en línea) año 2007 (citado 24 agosto 2012). Disponible en I n t e r n e t : h t t p : / / w h q l i b d o c . w h o.int/publications/2007/9789243547008_spa .pdf 2)Almonte M, Murillo R, Sánchez GI, Jerónimo J, Salmerón J, Ferreccio C, Lazcano-Ponce E, Herrero R. New paradigms and challenges in cervical cancer prevention and control in Latin America. Salud Publica Mex. 2010; 52:544559. 3)World Health Organization. Cervical cancer, human papillomavirus (HPV), and HPV vaccines - Key points for policy-makers and health professionals. En: World Health Organization (en línea) año 2007 (citado 24 agosto 2012). Disponible en Internet: http://whqlibdoc.who.int/hq/2008/WHO_R HR_08.14_eng.pdf 4)Maine D, Hurlburt S, Greeson D. Cervical cancer prevention in the 21st century: cost is not the only issue. Am J Public Health. 2011;101(9):1549-1555. 5)Almonte M, Sasieni P, Cuzick J. Incorporating human papillomavirus testing into cytological screening in the era of prophylactic vaccines. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 2011; 25(5):617-629. 6 ) Roya l C o l l e g e o f O b s t e t r i c i a n s a n d Gynaecologist (RCOG) Scientific Advisory Committee Opinion Paper 7. Progress in Cervical Screening in the UK. En: Royal College of Obstetricians and Gynaecologist (RCOG) (En línea) Junio 2010 (citado 24 de agosto 2012) Disponible en Internet: h t t p : / / w w w. r c o g . o r g . u k / f i l e s / r c o g corp/SAC7ProgressCervicalScreening0610.p df 7)ACCP (Alliance for Cervical Cancer Prevention) Cervical Cancer Prevention FACT SHEET. Recent Evidence on Cervical Cancer Screening in Low-Resoruce Settings. En: Alliance for Cervical Cancer Prevention (ACCP) (En línea) Mayo 2011 (citado 24 agosto 2012). D i s p o n i b l e e n I n t e r n e t : http://www.alliancecxca.org/english/public ations.html. 8)Elit L, Jimenez W, McAlpine J, Ghatage P, Miller D, Plante M. SOGC GOC SCC Joint Policy Statement. No. 255, March 2011. Cervical cancer prevention in low-resource settings. J Obstet Gynaecol Can. 2011;33(3):272-279. 9)Runowicz CD. Molecular screening for cervical cancer--time to give up Pap tests? N Engl J Med 2007; 357:1650-1653 10)Denny L, Kuhn L, De Souza M, Pollack AE, Dupree W, Wright TC Jr. Screenand-treat approaches for cervical cancer prevention in low-resource settings: a randomized controlled trial. JAMA. 2005; 294(17):21732181. 11)Almonte M, Ferreccio C, Winkler JL, Cuzick J, Tsu V, Robles S, et al. Cervical screening by visual inspection, HPV testing, liquid-based and conventional cytology in Amazonian Peru. Int J Cancer 2007;121(4):796-802. 12)Lazcano-Ponce E, Lorincz AT, Salmeron J, Fernandez I, Cruz A, Hernandez P, et al. A pilot study of HPV DNA and cytology testing in 50,159 women in the routine Mexican Social Security Program. Cancer Causes Control. 2010;21(10):1693-1700. 13)Murillo R, Luna J, Gamboa O, Osorio E, Bonilla J, Cendales R. Cervical cancer screening with naked-eye visual inspection in Colombia. Int J Gynaecol Obstet. 2010;109(3):230-234. 14)Flores Y, Bishai D, Lazcano E, Shah K, Lörincz A, Hernández M, Salmerón J. Improving cervical cancer screening in Mexico: results from the Morelos HPV Study. Salud Publica Mex. 2003;45 Suppl 3:388-398. 15)Sankaranarayanan R, Nene BM, Shastri SS, Revista de la Facultad de Medicina, UNT, 2012; vol 12, N°1 North American trials on HPV testing in primary cervical screening. Int J Cancer. 2006; 119: 1095-1101. 27)Cuzick J, Arbyn M, Sankaranarayanan R, Ts, V, Ronco G, Mayrand M H et al. Overview of Human Papillomavirus-Based and Other Novel Options for Cervical Cancer Screening in Developed and Developing Countries, Vaccine. 2008; 26(Suppl. 10):K29-K41. 28)Lowy DR, Solomon D, Hildesheim A, Schiller JT, Schiffman M. Human papillomavirus infection and the primary and secondary prevention of cervical cancer. Cancer. 2008;113(7 Suppl):1980-1993. 29)Gravitt PE, Belinson JL, Salmeron J, Shah KV. Looking ahead: a case for human papillomavirus testing of self-sampled vaginal specimens as a cervical cancer screening strategy. Int J Cancer. 2011;129(3):517-527. 30)Vorsters A, Micalessi I, Bilcke J, Ieven M, Bogers J, Van Damme P. Detection of human papillomavirus DNA in urine. A review of the literature. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2012 May;31(5):627-640. 31)Arbyn M, Anttila A, Jordan J, Ronco G, Schenck U, Segnan N, et al. European Guidelines for Quality Assurance in Cervical Cancer Screening. Second edition - summary document. Ann Oncol. 2010; 21(3):448-458. También disponible en: http://www.asiaing.com/europeanguidelines-forquality-assurance-in-cervicalcancer-screening-second-edi.html. 32)Schiffman M, Wentzensen N, Wacholder S, Kinney W, Gage JC, Castle PE. Human papillomavirus testing in the prevention of cervical cancer. J Natl Cancer Inst . 2011;103(5):368-383. 3 3 ) H P V t o d ay. N e w s l e t t e r o n H u m a n Papillomavirus Nº20: Advances in Screening Technology. En: HPV today (En línea) Febrero 2010. (citado 24 agosto 2012) Disponible en internet: www.hpvtoday.com 34)Sherris J, Wittet S, Kleine A, Sellors J, Luciani S, Sankaranarayanan R, Barone MA. Evidencebased, alternative cervical cancer screening approaches in low-resource settings. Int Perspect Sex Reprod Health. 2009; 35(3):147154. 35)Chichareon SB. Management of pre-invasive cervical cancer in low-resource setting. J Med Assoc Thai. 2004; 87 (Suppl 3): 214-222. 36)Cronjé HS. Cervical screening strategies in resourced and resourceconstrained countries. Best Practice & Research Clinical Obstetrics and Gynaecology. 2011;25(5):575-584. 37)Bosch FX. Human papiloma virus: science and technologies for the elimination of cervical cancer. Pharmacother. 2011;12(14):21892204. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA Jayant K, Muwonge R, Budukh AM, et al. HPV screening for cervical cancer in rural India. N Engl J Med. 2009;360(14):1385-1394. 16)Internactional Agency for Research on Cancer (IARC) World Health Ogranization- Globocan 2008 Cancer Incidence and Mortality Worldwide in 2008. En: Globocan (En Línea) 2008. (Citado 24 agosto 2012). Disponible en Internet: http://globocan.iarc.fr/ 17)Arrossi S. Proyecto para el mejoramiento del Programa Nacional de Prevención de Cáncer de Cuello Uterino en Argentina: informe final: diagnóstico de situación del Programa Nacional y Programas Provinciales / Silvina Arrossi; con colaboración de Melisa Paulino. – 1º ed. – Buenos Aires: Organización Panamericana de la Salud- OPS, 2008. 19)Goldie S, Gaffikin L, Goldhaber Fiebert J, GordilloTobar A, Levin C, Mahé C et al. Costeffectiveness of cervical- cancer screening in five developing countries. N Engl J Med. 2005; 353 (20): 2158-2168. 20)ACCP (Alliance for Cervical Cancer Prevention) Cervical Cancer Prevention fact sheet. New evidence on the impact of cervical cancer screening and treatment using HPV DNA tests, visual inspection, or cytology. En: Alliance for Cervical Cancer Prevention (ACCP) (En línea) Julio 2009. (Citado 24 agosto 2012) Disponible en Internet: . 21)Sankaranarayanan R, Wesley R. A practical manual on visual screening for cervical neoplasia. IARC Technical Publication No.41. Lyon: IARC; 2003. 22)Sauvaget C, Fayette JM, Muwonge R, Wesley R, Sankaranarayanan R. Accuracy of visual inspection with acetic acid for cervical cancer screening. International Journal of Gynecology & Obstetrics. 2011;113(1):14–24. 23)Sankaranarayanan R, Esmy PO, Rajkumar R, Muwonge R, Swaminathan R, Shanthakumari S, et al. Effect of visual screening on cervical cancer incidence and mortality in Tamil Nadu, India: a cluster-randomised trial. Lancet 2007;370(9585):398-406. 24)Vesco KK, Whitlock EP, Eder M, Lin J, Burda BU, Senger CA, Holmes RS, Fu R, Zuber S. Screening for Cervical Cancer: A Systematic Evidence Review for the U.S. Preventive Services Task Force [Internet]. Rockville (MD): Agency for Healthcare Research and Quality (US); 2011 May. (Citado 24 agosto 2012) Disponible en I n t e r n e t : http://www.ncbi.nlm.nih.govbooks/NBK660 99/pdf /TOC.pdf 25)Bhatla N, Moda N. The clinical utility of HPV DNA testing in cervical cancer screening strategies. Indian J Med Res. 2009;130(3):261-265. 26)Cuzick J, Clavel C, Petry K-U, Meijer C, Hoyer H, Ratnam S, et al. Overview of the European and Pág. 49