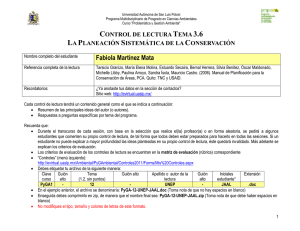

GPC Persistencia del

Anuncio