Immunización de los trabajadores de salud por los CDC pdf, 212kb

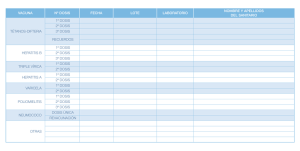

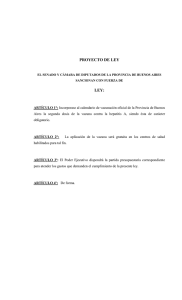

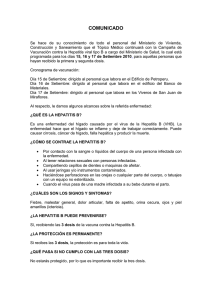

Anuncio